Александр Горшенин

Инвестиции в золото

1.4. Зачем инвестору золото

Весь современный мировой рынок золота оценивается в 12,5 трлн долларов. По сравнению с астрономическими цифрами из предыдущего раздела, такая оценка выглядит ну очень маленькой. Хуже того, эти триллионы – денежная оценка всего золота, добытого человечеством с древнейших времен до наших дней. По оценкам, это порядка 200 тысяч тонн драгоценного металла. Если бы все его собрать и переплавить, получившийся слиток был бы по размерам примерно равен обычной московской пятиэтажке «хрущевских» серий. И пятая часть его объема покоится в хранилищах центральных банков, а половина распихана по шкатулкам и сейфам любителей (но больше – любительниц) ювелирных украшений, от штамповок МЮЗ до авторских изделий Cartier. То есть в рыночном обороте находится лишь малая часть добытого золота.

Тут у Васи из Тамбова может возникнуть вопрос: зачем золото современному, продвинутому инвестору, когда есть столько «достойных» альтернатив?

Не вдаваясь в подробности, о которых речь пойдет чуть далее, в главах 3, 4 и 5, отметим главное. Золото – это не просто ценный металл. Это уникальный «сплав», который одновременно является финансовой инвестицией, резервным активом, промышленным товаром и предметом роскоши. Вдобавок у него есть репутация, подтвержденная даже не столетиями, а тысячелетиями всей мировой истории. Поэтому золото сильно выигрывает от сочетания широкого разнообразия спроса с высокой ценностью. И поэтому оно влияет на портфель инвестора совершенно особым – в сравнении с другими инвестиционными инструментами – образом. Сразу по четырем направлениям.

Во-первых, это диверсификация. Сегодня даже бабушки у подъезда – кстати, а куда они внезапно исчезли? – знают, что не надо складывать все яйца в одну корзину, а все вклады – в один Сбер. Но для успешных инвестиций одного этого простого правила слишком мало. Это раньше можно было набить свой портфель бумагами Ford Motors, Standard Oil, Bank of America, IBM и Boeing, разбавив их UST10, после чего не переживать уже особо из-за провалов рынка. Но теперь из-за финансовой глобализации целые классы активов, такие как акции, облигации, опционы, стали вести себя схожим образом, независимо от региона, валюты или отрасли. Если раньше нефтяные, банковские и технологические бумаги на одни и те же новости, допустим, о ключевой ставке ФРС реагировали совсем по-разному, то теперь – нет. Смягчает денежную политику американский Центробанк – все одновременно растут, ужесточает – все падают. Точно так же не спасает и география. Пришел кризис – и быстро валятся все биржи. Хоть в Америке, хоть в Японии, хоть в Китае.

А вот золото все еще ведет себя более привычным образом. Оно по-прежнему служит «тихой гаванью» и защитой от рисков. Его корреляция с другими классами активов, даже с товарами – слабая. И это позволяет использовать золото для реальной диверсификации инвестиционных портфелей.

Во-вторых, защита капитала. Хорошо известен взгляд, что золото служит хорошим активом в периоды экономических кризисов и геополитической неопределенности. И это подтверждается статистикой: цены на драгоценный металл растут, когда гремят пушки, либо когда в биржевых сводках царит красный цвет[18]. Но золото защищает не только от краткосрочных перепадов изменчивой и капризной конъюнктуры. Исторически оно служит для защиты и приумножения богатства именно в долгосрочной перспективе, поскольку не является ничьим обязательством, ликвидно и может быть использовано как платежное средство везде в мире.

В-третьих, доходность. Опять же, исторически золото обладает свойством приносить прибыль как в хорошие, так и в сложные времена. Эта способность отражает разнообразие источников спроса на драгоценный металл и резко отличает его от других инвестиционных активов. Но она проявляется именно на длинных временны́х интервалах. Например, оглядываясь на полвека назад, можно увидеть, что цена золота в долларах США увеличивалась в среднем почти на 11 % в год, начиная с 1971 года, когда американский президент Ричард Никсон окончательно отменил[19] золотой стандарт. С тех пор долгосрочная доходность желтого металла как инвестиционного инструмента стала сравнимой с доходностью акций и превышает доходность облигаций.

В четвертых, эффективность портфеля. Существует великое множество исследований, которые проводились в разных странах, в разные годы и охватывали разные периоды инвестирования, но неизменно приходили к одному и тому же выводу. Включение золота в инвестиционный портфель обеспечивает более высокую доходность с поправкой на риск и меньшую просадку. Это положительное влияние заметно возросло после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Есть также исследование[20], прямо относящееся к России. Оно показывает, что добавление от 4 % до 13 % золота в рублевые портфели, даже когда те хорошо диверсифицированы, может привести к более высокой доходности с поправкой на риск.

Конечно, Васе из Тамбова и даже его сверстнику Ван Чженю из Уханя слова о «долгосрочных перспективах» могут показаться глубоким занудством. Они ведь привыкли к высоким скоростям и быстрым переменам. Но на самом деле, как и сто, и двести лет назад, инвестору надо заботиться о выживании на длинном, очень длинном сроке. Это самое главное, о чем ему действительно надо думать. Такое выживание – единственный путь к богатству. А пытаться по-быстрому срубить прибыль можно лишь тогда, когда никакие возможные потери не смогут похоронить ваш портфель под очередным обвалом рынка. Такие «похороны», как говорят инвесторы со стажем, случаются примерно раз в 10–12 лет. А где-то раз в полвека систему накрывает кризис, «равного которому еще не было в истории»…

Отсюда – мораль. Если и есть золотое правило инвестора на все времена, то оно звучит очень просто: «Не забывайте про золото!».

Глава 2. Взлет, падение и возрождение золота

Мал золотник, да дорог.

Русская пословица

2.1. Зачем вообще людям деньги

Из предыдущей главы, во многом вводной, стало понятно, что золото – актив для инвестора уникальный. В отличие от всех остальных, оно сочетает в себе свойства промышленного товара, предмета роскоши с устойчивым спросом, резервного инструмента и… денег. Более того, многие совершенно искренне считают, что золото – это и есть «настоящие» деньги. А все остальное, в том числе банкноты и монеты, выпускаемые центральными банками, не более чем фидуциарные[21] (то есть пользующиеся неким доверием), либо даже фиатные[22] (обязательные по закону или указу для использования) платежные средства. И в этом смысле они не деньги, а денежные знаки, всего лишь. Знаки, Карл!

«Многие люди считают банкноты деньгами, – пишет один популярный автор, который призывает инвестировать только в золото и серебро. – На самом деле, это не так. Банкнота – это всего лишь платежное средство, которое… позволяет переносить стоимость с одного вида активов на другие. Но она сама не обладает никакой стоимостью. Деньги же, в отличие от платежных средств, имеют собственную внутреннюю ценность. И они тоже являются платежным средством, потому что на них всегда можно приобрести вещи, также обладающие ценностью»[23].

И действительно. Возьмем, к примеру, доллар, который хорош тем, что «нравится всем». Нет, возьмем лучше сразу сто долларов одной банкнотой, самой популярной за пределами США. Хлопковая бумага, офсетная печать, водяные знаки, портрет Бена Франклина с одной стороны и надпись «In God We Trust» с другой. Надежно. Солидно. Внушает… Но разве и в самом деле эта купюра сама по себе сто́ит целую сотню долларов? Нет, конечно же. Американское Бюро гравировки и печати тратит на ее производство примерно шесть с половиной центов, расходы на менеджмент, охрану, транспорт, исследования и прочие нужды поднимают стоимость примерно до 10–11 центов. Ох, и прибыльный же это бизнес – изготовление денежных знаков! Немудрено, что государства так не любят, когда в этой сфере появляются «посторонние».

Не обладающая внутренней стоимостью, то есть самостоятельной ценностью, стодолларовая купюра с течением времени почти наверняка обесценится. За примерами далеко ходить не надо. С начала нашего века, то есть с 1 января 2001 года, покупательная способность доллара упала почти на треть – в самих США. Напротив, золотой слиток за тот же срок стал равен потребительской корзине товаров и услуг почти пятикратно большей стоимости. А ведь свойство сохранять покупательную способность – как раз то, что отличает «настоящие» деньги.

Но можно посмотреть на проблему и с другой стороны. Доллар – он и в Африке доллар. В том смысле, что банкноты с портретами американских президентов у вас примут в оплату за товары и услуги почти повсеместно. В крайнем случае, с охотой поменяют на местные тугрики по выгодному курсу. Но попробуйте расплатиться где-нибудь слитком золота. В лучшем случае вам гарантированы геморрой, седые волосы и потерянные нервы, в худшем – есть риск долгих и не всегда успешных объяснений с представителями локальных сил охраны правопорядка. А ведь способность выступать средством платежа в любых расчетах по сделкам тоже является отличием «настоящих» денег.

Тогда возникает логичный вопрос: что же такое деньги?

Просто так, да? Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха…

Да, крохи – они такие. Любят вгонять родителей в краску как бы «простыми» вопросами. Откуда берутся дети, например. Или – а что такое деньги? Ну как тут обычным папе с мамой ответить, если сегодня даже самые умные из умных, нобелевские лауреаты по экономике, никак не сойдутся во мнениях о сути денег? Еще хуже: даже относительно того, сколько у денег существует функций, нет общей позиции: одни называют три, другие – четыре, а третьи и вовсе пять. Кто больше? Нет, на большее фантазии не хватает, слава богу. Вот как в том самом анекдоте про «Сколько будет дважды два? – Где-то, три, четыре, пять, но никак не больше девяти».

Так, чисто для понимания, над чем бьются лучшие умы человечества. Деньги – это универсальный товар, обмениваемый на другие товары именно в силу своей имманентной универсальности, или же социальный конструкт, который участвует в товарообмене благодаря негласному общественному контракту (вариант: гласному государственному принуждению)? И если верно первое, то правы те, кто считают, что у «настоящих» денег должна быть собственная стоимость, а потому все нынешние деньги – это не деньги вовсе. Если же истина за вторыми, то наши «бумажные», электронные и даже виртуальные денежные знаки ничуть не хуже полновесных золотых монет. А то и лучше.

Это немного напоминает более чем вековой давности кризис, случившийся в естественных науках, когда у электрона – частицы, обладающей собственной массой – обнаружились волновые свойства. В частности оказалось, что отношение его заряда к массе не постоянно, а зависит от скорости его движения. И это в корне противоречило теоретическим положениям классической физики. Данный парадокс разрешился с появлением квантовой теории Макса Планка, которую четверть века спустя доработал Нильс Бор. И все согласились, что электрон – это особая «волночастица», а микромир существует по своим, отдельным от макромира, законам. Ну а пока экономическая теория все еще ждет своих Боров и Планков, уже можно согласиться с тем, что деньги – это такой особый «контрактовар». Они сочетают в себе свойства и социального контракта, из-за чего могут обладать ценностью, обращаться среди людей, облегчать им обмен товаров, и особого товара, способного тоже быть предметом купли-продажи.

Что это дает простому инвестору Васе из Тамбова или Ван Чженю из Уханя?

Прежде всего, понимание того, что главная ценность любого актива – это его собственная репутация, рождающая доверие. Если инвестор знает, что фирма «Chevron» работает с прибылью, не мухлюет с отчетностью и выплачивает щедрые дивиденды уже пятьдесят лет подряд, то для него это уже стимул купить ее акции. А если он видит, что компания «Enron» сменила уже двух финансовых директоров и в прошлом не раз отказывалась от дивидендных выплат, то покупка ее бумаг – это не инвестиция, а лотерея. И эта разница будет видна в коэффициенте Р / Е (Price / Earnings Ratio, Цена / Чистая прибыль показывает, за сколько лет при текущей годовой прибыли окупятся вложения инвестора в компанию. – Прим. ред.), например, не говоря уже о рейтингах и рекомендациях.

Применительно к деньгам – та же история. Сапожник Паша отдаст пирожнику Саше сапоги в обмен на металлические кружочки и бумажные полоски вместо пирожков, только если будет уверен: послезавтра или через неделю он так же легко поменяет эти металл и бумагу на творог и сыр от молочницы Маши. Кстати, пирожки за неделю ведь могут и испортиться! То есть деньги служат деньгами, лишь когда они способны выполнять свои главные функции, а именно:

• средства обращения – легко принимаются и отдаются всеми участниками товарообмена в качестве платы за товары и услуги;

• меры стоимости – позволяют определить пропорции обмена одних товаров на другие через установление цен на каждый товар;

• средства сбережения – сохраняют свою покупательную способность надолго и переносят ее в будущее.

Некоторые добавляют к этой тройке еще роль денег как средства платежа в кредитных отношениях, а также как глобальной валюты. Но для большинства людей последние две функции не очень важны в повседневной жизни по сравнению с первыми тремя.

Также верно и обратное: все, что выполняет функции денег, является… именно деньгами. Другое дело, что нужно различать контекст. Вот это «нечто», что используется как деньги здесь и сейчас, будет ли так же использоваться завтра? В 1990-е в России на некоторых крупных заводах платили работникам «как бы зарплату» специальными талонами. На них можно было купить заводскую продукцию, пообедать в заводской столовой, отовариться в заводском магазине, оплатить коммуналку в жилье от завода и даже расплатиться друг с другом за какие-то мелочи. Внутри предприятия это были, по сути, деньги. Но за его пределами ценность их падала практически до нуля. А потом жизнь наладилась, и талоны исчезли: завод объявил по ним дефолт еще раньше, чем Ельцин по ГКО и ОФЗ.

В подобном контексте и золото, выполнявшее денежные функции за много тысяч лет до нашего появления, и доллар, который не знал дефолтов, обменов, конфискаций, деноминаций на протяжении полутора веков, можно считать «настоящими» деньгами по праву. Только применимость у них разная, тем более для инвесторов. По сути, на понимание этой разницы и на то, как ее использовать на практике, будет нацелена книга дальше.

2.2. Откуда взялись деньги на нашу голову

Существовал в истории человечества такой период, буквально «золотой век», когда у людей было все, что им нужно, а денег не было ни гроша. И все были счастливы, потому что были равны. Настолько равны и счастливы, что жили в среднем 35 лет. Чуть дольше собаки и кошки, зато без Альцгеймера, склероза и Паркинсона. То время называлось «коммунизмом». Поразительно, что сейчас многие хотят его вернуть!

Но потом у людей завелись деньги. Сначала довольно нелепые, типа медных топоров или беличьих шкурок. Потом все более «настоящие», то есть золотые и серебряные. Это придало невиданный прежде прогресс экономике, материальному производству и прочей культуре быта. Из пещер люди ушли в дома. Обзавелись утварью, шубами, скотом, украшениями. Расцвело искусство, стала развиваться наука, возникла письменность, затем литература, наконец, кто-то изобрел колесо. Человечество плодилось и размножалось, несмотря на чуму, проказу и войны. Люди стали жить намного дольше и богаче. Наконец, были изобретены интернет, айфон и «Тик-Ток», а образ жизни, который еще полвека назад был доступен лишь «золотому миллиарду», теперь могут поддерживать едва ли не две трети населения планеты. Даже у жителей амазонской сельвы и африканских джунглей появились «чудеса техники»: холодильники, телевизоры, стиральные машины, автоматические посудомойки и роботы-пылесосы. На люксовых автомобилях могут раскатывать и безработные, а поездка в такси по карману обычному школьнику.

Как такое чудо могло случиться? Пока все – и люди, и семьи, и племена, и человечество в целом – жили натуральным хозяйством, каждый должен был обеспечивать себя сам. Каждый был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Что, в общем, страшно неэффективно. Ну, не мог бывший кроманьонец Вася одинаково ловко управляться и с иголкой, чтобы сшить из пары шкур одну дубленку, и с топором, чтобы порубить дерево на дрова. Поэтому люди – а они уже в те древние времена были homo sapiens’ы как-никак – довольно быстро дотумкали до идеи специализации, разделения труда и обмена. То есть Вася, допустим, рубит вдвое больше дров, а Маша шьет две дубленки вместо одной, и они друг с другом обмениваются. Но продукт труда, предназначенный для обмена, уже является товаром. То есть хозяйство превратилось из натурального в товарное. И это уже был большой прогресс. Товарное производство ведь более эффективно потому, что каждый производитель сосредотачивается как раз на том, что у него получается лучше, а все прочее, необходимое ему, получает за счет обмена или серии обменов.

Затем произошло вот что. Люди стали все активнее обмениваться товарами друг с другом, отчего номенклатура древнего товарного производства быстро расширилась. Из-за этого прямой товарообмен невероятно усложнился. В итоге на доисторическом рынке появился некий специальный, обособленный товар, который лучше всех обменивался на другие товары. Поначалу это было нечто, нужное всем. Продовольствие, скот, орудия труда, украшения. Например, в Древнем Вавилоне деньгами служили мерки ячменя. У народов Северной Европы – связки шкурок диких животных. И так далее.

Это, на первый взгляд, логично хотя бы потому, что подобные «протоденьги» можно без проблем утилизировать в собственном хозяйстве, если обмен вдруг не задался. Ячмень – съесть, украшения – носить, из шкурок пошить муфту. Плюс при необходимости можно пойти в лес и настрелять себе еще немного «денег», куниц да белок. Хотя и хлопот с ними немало. Ячмень надо беречь от мышей, шкуры – от моли, драгоценности – от вора. Вдобавок у «недоденег» покупательная способность могла колебаться очень сильно. В урожайные годы ячменя было много у всех и курс его, например, к туникам сильно падал. В периоды же засухи ячменные «деньги» становились дефицитом у всех, и туники, которые прошлым годом оценивались в целый гур[24] за штуку, теперь шли всего лишь по сиклю[25]. Такая гиперинфляция не снилась даже немцам после Первой мировой.

Словом, уже в древнем мире люди смекнули, что пора переходить от «как бы денег» к «настоящим». Которые не зависят от капризов природы, не портятся даже за годы, удобны в ношении, хранении, передаче из рук в руки. Которых должно быть достаточно много, чтобы легко купить дом, и землю, и быка. И вместе с тем достаточно мало, чтобы заплатить хоть за крынку молока. То есть нужна сразу целая система денежных единиц.

Но это лишь полдела. Большой вопрос, как стало возможным убедить людей обменивать нормальные, качественные товары на непонятные предметы нелепой формы. Например, в Древнем Египте поначалу деньги выглядели так:

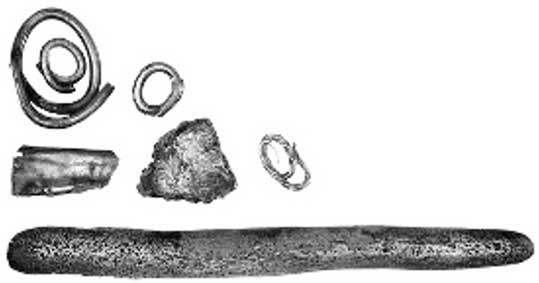

Рис. 2.1

На фото[26] из Британского музея – древнеегипетский дебен, мера веса и одновременно мера стоимости. Он был в ходу, начиная со времен Древнего царства (2700 лет до Рождества Христова). Уже тогда различался серебряный дебен и медный, причем второй был вдвое тяжелее первого и весил примерно три четверти тройской унции. В Новом царстве дебен потяжелел до трех тройских унций (около 91 грамма) и начал делиться на равные части – кедеты. Считается, что в одном дебене было 10 или 12 кедет. И, скажем, за четыре дебена серебра можно было купить рабыню, а за серебряный кедет – шесть бронзовых сосудов или полтора десятка льняных платьев.

До того, что кусочки металла намного удобнее в деловом и хозяйственном обороте, чем зернышки ячменя или хвостики белок, древний народ додумался очень быстро. Примерно за тысячу с небольшим лет. Но потребовалось еще одно усилие (и еще одно условие), чтобы люди от использования весовых кусочков металла в качестве денег смогли перейти к самым настоящим металлическим деньгам. И об этом – в следующей части.

2.3. Как золото и серебро стали деньгами

Экономисты и некоторые историки уверяют, что золото и серебро «идеально» подошли людям в качестве денег. Особенно – золото. Во-первых, оно было довольно редким и потому весьма ценным. Века развития ювелирного дела создали устойчивый спрос на драгоценные металлы. Во-вторых, золото было вполне технологично: оно легко поддается литью, ковке, чеканке и прочей обработке, при этом само по себе бесполезно и в крестьянском хозяйстве, и в ратном деле – двух самых популярных занятиях античных времен. В-третьих, даже в агрессивной среде оно не коррозирует, и его можно накапливать и хранить хоть под землей. Археологи до сих пор находят античную ювелирку в таком состоянии, что любой ломбард с радостью примет. Но музей даст дороже.

В итоге мера золота стала мерой всех вещей. Не исключено, что античный Карл Сет Маркс, имя которого потерялось во тьме веков, вывел стилусом на папирусе главную формулу допотопной экономики: «Товар – Золото – Товар штрих». И вот так люди – в основном, конечно, купцы – жили веками, отмеряя драгоценные металлы по весу. Нужное количество металла в прямом смысле отрубалось от целого слитка. Отчего, к слову, получил свое гордое имя наш российский рубль. Но, во-первых, помимо навыков счета и маркетинга, такой способ осуществления платежей требовал от тогдашних купцов ювелирного владения мечом. А, во-вторых, торговцы норовили друг друга обжулить, отрубая хоть на четверть сикля, да меньше. Увы, обсчет и обвес сохраняются в обычаях торговли до сих пор.

И вот однажды…

Хотя, на самом деле, никто не знает точно, когда. Историки спорят об этом до сих пор. Известно, что первые дошедшие до нас монеты из золота были отчеканены в Лидии в VI веке до нашей эры. Но это именно «первые из дошедших». А более ранние могли так и не добраться до современных нумизматов. Они либо исчезли, будучи впоследствии переплавленными в слитки и статуи, либо еще покоятся в земле, ожидая своего Шлимана[27] и Алькубьерре[28]. В общем, пока ученые мужи не доспорились до истины, мы будем придерживаться «канонической» версии.

Короче, жил и правил в Лидии царь по имени Крез. Уж и государство его давно кануло в Лету, но монарх таки остался в памяти потомков. «Богат, как Крез», – все помнят эту поговорку? Так вот, оный руководитель имел в своем распоряжении золота столько, что все его жены, наложницы и любовницы, а также супруги и одалиски воевод и бояр замучились таскать на себе груды ювелирных изделий. Отчего плакали и отказывали мужьям в ложе под предлогом усталости. Соответственно, государственные мужи регулярно жаловались своему государю и просились хоть в какой-нибудь поход. Но воевать царю совсем не хотелось. А потому Крез пораскинул мозгами… и удумал чеканить золотую монету со львом на одной стороне и царевой печатью на другой: не пропадать же добру!

Для тех лет метод Креза, который взял рубку драгоценного металла в свои собственные руки, оказался подлинно новаторским. Тем более что царь ввел понятие чистоты монеты и установил единый ее вес. Появился, пусть и спорный, но уже «золотой» стандарт. А лидийские власти взяли денежное обращение под свой контроль. Только в XX веке нашей эры экономист Фридрих фон Хайек додумался, почему это плохо.

Финансовая инновация лидийского царя имела минимум два последствия. Первое – у Лидии сразу же появилось много завистников, и скоро маленькое, но гордое царство было завоевано тогдашней сверхдержавой, Персией. Второе – хотя самого финтехнолога персы предусмотрительно сожгли на костре, его идея обрела жизнь вечную. Императоры, цари, князья, султаны и ханы – все правители с древности до наших дней возжелали чеканить свою звонкую монету. Модная технология распространилась по античному миру просто с фантастической для тех лет скоростью. Мы же помним, что к идее заменить в торговом обороте зернышки и шкурки на слитки металла даже в прогрессивном Древнем Египте пришли больше, чем за тысячу лет. И еще столько же времени заняло формирование первой «денежной системы», когда один слиток делился на строго определенное количество равных по весу частей. И еще почти тысяча лет ушла на то, чтобы от мерных слитков перейти к монетам. А тут – р-р-раз! – и в течение какой-то пары веков металлические деньги появились и на Крите, и в Афинах, и у персов, и у эгинцев. По всему Средиземноморью, Передней, Малой и Средней Азии, вплоть до древнего Китая. Почему?

А потому, что это оказалось удобно и выгодно всем. Чеканная монета была более надежным платежным средством, чем рубленый слиток. Ведь у нее было двойное обеспечение: люди доверяли золоту как активу с репутацией, а сверх того принимать дарики[29] и шиглу[30] в качестве оплаты за труд или за товар обязывала власть государства. То есть это одновременно и фидуциарные, и фиатные деньги. К тому же налоги в казну с древних времен можно было платить только звонкой монетой, и это создавало спрос. Даже те, кто хотели бы жить натуральным хозяйством и бартером, вынуждены были вовлекаться в товарно-денежные отношения. А рост торговли тянет за собой и развитие всей экономики. Соответственно благ на всех становится больше.

Почему так происходит? Деньги сильно упрощают все процедуры обмена. В том числе обмена информацией. А это, как мы знаем сегодня, один из главных стимулов к ускорению научно-технического прогресса и повышению производительности труда. Раньше Вася, производя топоры в кузнице рядом с рекой Цной, бил молотом по наитию – как деды научили. А теперь, купив топор, который выковал его собрат Ван Чжэнь на южном берегу Янцзы, мог увидеть новые для себя приемы обработки лезвия, например. Что дало ему возможность ковать уже не восемь топоров за смену, а девять. Или Маша могла принести Васе железный гребень из царства Э, попросив такой же, и Вася расширял номенклатуру своего кустарного производства.

Но деньги в торговом обороте и сами по себе несли важные данные о спросе и предпочтениях потребителей. Если топор на рынке сто́ит шесть монет, а гребень – восемь, то Васе есть смысл делать больше гребней[31], а дополнительно вырученные деньги вложить в новые меха для кузни, чтобы увеличить эффективность предприятия в целом. Или потратить их на НИОКР с металлами, чтобы топоры были прочнее, а гребни легче – тогда и то, и другое продавать можно еще дороже. То есть третья функция денег в экономике – облегчать концентрацию ресурсов на самых перспективных направлениях современного рыночного производства. При этом наблюдается еще один фокус: приток денег в эффективные предприятия сопровождается их оттоком из неэффективных. Последние в итоге «умирают», а эффективность производства в целом – возрастает. Вот так деньги, играя роль «смазки»[32] в экономике, помогают колесикам и шестеренкам огромного производительного механизма крутиться все быстрее и эффективнее, создавая все больше благ. Подумать только, что кто-то до сих пор мечтает их отменить, вернувшись в коммунизм!

Появление и распространение «настоящих» денег вызвало прямо таки революцию в Древнем мире. Взять, к примеру, Афины с их Парфеноном. Помимо храма этот город известен тем, что как государство он возник «сам собой»: несколько обособленных родовых общин, живших вокруг Афинского акрополя, объединились и выдвинули царем Тесея, сына Эгея. Тот сразу же разделил афинян на эвпатридов, геоморов и демиургов (то есть аристократов, земледельцев и ремесленников. – Прим. ред.), после чего целых 800 лет ничего примечательного не происходило. Архонты (высокопоставленные вельможи. – Прим. ред.) боролись с тиранами, сторонники паралиев – с приверженцами педиаков и диакариев (основные политические группировки в древних Афинах. – Прим. ред.), все шло как у всех. Но потом, эвпатрид Алкмеон побывал в гостях у царя Креза и так ему понравился, что получил разрешение унести из царских кладовых золота столько, сколько сможет поместить в карманах. Не будь дураком, Алкмеон заявился на следующий день в сокровищницу уже переодевшись: в больших сапогах и длинном хитоне с глубокой пазухой. В общем, он не только набил золотишком хитон и сапоги, но даже рот, а еще посыпал золотым песком волосы. Но главное, он подсмотрел у лидийского правителя идею чеканки звонкой монеты. Благодаря чему в VI веке до нашей эры у Афин появились собственные деньги. И город-государство поднялось.

И стало оно торговать за деньги со всем античным миром. Афинская валюта, в просторечии «совы», нравилась тогда всем. Ученые мужи объясняли, что залогом ее устойчивости выступают передовая на тот момент демократия, военная мощь и крупнейший в античности финансовый рынок. Был создан Афинский морской союз (Nautical Athenian Treatment Offensive, NATO). В те времена выдвинулся Перикл, прославившийся умением живописно носить плащ. Это сильно подняло эстетические устремления афинян. Весь город украсили статуями, расцвели наука и культура. Почти у каждого афинянина за обедом возлежал какой-нибудь философ, щедро угощавший хозяев речами на отвлеченные темы. Сам Перикл тоже покровительствовал наукам и ходил к гетере Аспазии заниматься философией[33].

В общем, благодаря эмиссии первой в истории мировой валюты, для Афин настал период расцвета. А потом все кончилось. Что же произошло? Афины ввязались в ненужные греко-персидские войны. Торговля стала угасать. Ресурсы государства истощились, деньги были растрачены без прибыли. И тогда афиняне придумали, как им казалось, «хитроумный» способ поправить свои дела. Они начали уменьшать золотое обеспечение своих денег, тайком подмешивая медь к золоту и серебру. На первый взгляд, это «гениальная» идея – изъять в виде налогов тысячу монет, подмешать в их состав 50 % меди, а затем выпустить в обращение уже две тысячи монет! И это прокатывало, но недолго. Хотя до «Эврики!» Архимеда оставалось еще больше столетия, античные купцы были не лыком шиты. И быстро распознали обман. Репутация афинских сов была уничтожена. После чего Афины пришли в упадок и оказались в подчинении у Македонии. Первая в истории порча монеты вышла боком для государства. Но не для золота и серебра.