Александр Гоноровский

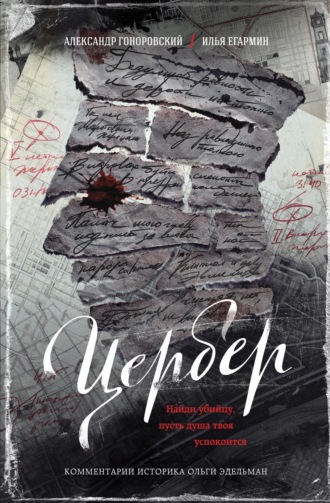

Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится

Александр Карлович никогда раньше не бывал в Зимнем. Остановившись у подножия Посольской лестницы, он поглядел наверх и встретился взглядом со слепыми глазами Фемиды. От треска свечей в огромных подвесных канделябрах плавился воздух. После крепости эти простор и высота потолков казались чрезмерны.

Он начал подниматься. Офицеры покорно шли за ним, словно это он вёл их к императору.

На втором этаже Бошняк миновал бесконечный коридор с портретами императорской фамилии, зеркалами в золочёных рамах и оказался в просторной светлой приёмной государя.

– Ожидайте-с, – произнёс офицер.

Бошняк остался один.

Окна выходили на Петропавловскую крепость. Вечернее небо стало густого фиолетового цвета с клочьями угольно-чёрных облаков. Петропавловский собор был словно из расплавленного железа. На него было больно смотреть. Казалось, что какой-то художник раскрасил пейзаж для одного человека, и стоит лишь выйти из дворца, весь облик Петербурга изменится и приобретёт свой обычный тяжёлый, как строевой смотр, вид.

На большом столе государя царил препятствующий делам военный порядок – посередине лежал лист с искусно нарисованным солдатом, рядом – чернильный прибор, идеально ровная стопка бумаг с краю. Над столом нависла бронзовая люстра в сто двадцать свечей. Мерно стучали напольные часы. В такт их ходу в коридоре раздались звучные шаги. В кабинет вошёл император Николай Павлович.

Он был крепкого сложения, высок, усат, с умными холодными глазами и с крепкими, как у кавалергарда, ногами.

Бошняк вспомнил о своём желании написать трактат, в котором собирался сопоставить реформы с фигурой правителя. Всё-таки у пузатых и низеньких выходило нечто иное, нежели у высоких и стройных.

Некоторое время государь внимательно разглядывал посетителя.

– Чем вы пахнете? – спросил наконец.

– Тюрьмой, ваше величество, – ответил Бошняк.

Глаза государя блеснули.

– Вправду ли вы ботаник? – поинтересовался он.

Бошняк кивнул.

– Отчего же?

Бошняк задумался.

Государь терпеливо ждал. Как-то он сказал Бенкендорфу, что ожидание порой интереснее ответа.

– В детстве, ваше величество, я сказал матушке, что решил стать государем. Но у меня ничего не вышло, – ответил Бошняк.

Николай Павлович улыбнулся, подошёл к столу, поднёс к глазам остро заточенный карандаш:

– Один миллион двести тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь минус шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот двадцать девять, – сказал.

– Шестьсот тринадцать тысяч семьсот восемнадцать, – ответил Бошняк.

Государь не вспомнил ответ. Листок с примером остался на диване – там, где он его придумал и записал. Николай кивнул и быстро вышел.

Бошняк снова остался один. Он направился было к выходу, но в кабинет вошёл Бенкендорф.

– Государь наслышан о деяниях и терпении вашем, – заговорил он. – Ему нужны те, кому он всецело довериться сможет.

Они миновали коридор, их шаги застучали по мрамору лестницы.

– В скором времени, Александр Карлыч, вы понадобитесь отечеству по делам, требующим непреклонности в осуществлении гражданского долга вашего, – сказал Бенкендорф.

– Каков же долг? – поинтересовался Бошняк.

Бенкендорф поднял подбородок. Так он делал всегда, когда собирался заговорить о важном:

– Могу сказать лишь, что нам с вами предстоит сделать шаг в деле окончательного искоренения заговора декабрьского. Дабы последующим поколениям неповадно вольнодумствовать было.

Они вышли под снег. Лакей распахнул перед Бенкендорфом дверцу кареты.

– В ближайшие месяцы ожидается указ о создании Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии[21], – Бенкендорф смерил Бошняка взглядом. – В ожидании воли монаршей вам не следует покидать Петербург.

Наблюдая за Бенкендорфом и Бошняком, Лавр Петрович, как всегда в минуты душевного волнения, принялся ковырять в носу.

– Кто это с ним? – спросил первый ищейка.

– Генерал-лейтенант Бенкендорф, – ответил Лавр Петрович. – Ещё лет пять тому он первый по собственному почину доносил на тайные общества. Покойный император его не послушал. А нынешний – смотри-ка.

Бенкендорф замер у распахнутой двери экипажа.

– Отчего же вы сразу не сказали следственной комиссии о поручении графа Витта по выявлению заговорщиков? – спросил.

– Граф Витт по соображениям своим мог не подтвердить моих слов. И тогда бы я прослыл лжецом.

– Человек либо лжёт, либо предпочитает, чтобы за него лгали другие, – Бенкендорф не позволил себе понимающей улыбки. – Что связывает вас с Каролиной Собаньской?

– К подобным откровениям не привык, ваше превосходительство, – ответил Бошняк.

Бенкендорф забрался в карету.

– Интересно, кто её надоумил попросить за вас? Письмо государю – смелый поступок для полячки и содержанки. Её заступничество привлекло внимание монарха и вынудило графа Витта подтвердить ваши заслуги перед отечеством, – Бенкендорф взялся за ручку дверцы. – Но полячкам всё одно не верьте.

Карета укатила в снег. Бошняк глубоко вдохнул морозный воздух, вынул из кармана оловянное лезвие, зашвырнул в сугроб.

Сани Бошняка повернули на Вознесенский проспект. Вьюга билась между домами. Спина извозчика закрывала вид. Бошняк плотнее закутался в шинель, поднял ворот и принялся разглядывать проплывающие фасады, дрожащее пламя в закопчённых колбах фонарей. Маски в экипажах мешались с обычными людьми. Плыли дамы в собольих шубах, их кавалеры с белыми от мороза лицами.

Экипаж Лавра Петровича держался на расстоянии. Прямо перед ним из переулка выехали сани, запряжённые тройкой серых в яблоках лошадей. На козлах сидел широкоплечий возница в овчинном тулупе и надвинутой на глаза шапке.

– Куды ж ты… – сказал второй ищейка, натягивая поводья.

Сани вывернули на проспект, побежали по плотному снегу.

– Вот же дубьё, – сказал второй ищейка, подстёгивая кобылу. – А лошади хороши.

– Чего? – спросил Лавр Петрович, отвлекаясь от своих мыслей.

– Лошади, – сказал второй ищейка. – Вона идут… В яблок. Редкой красоты масть.

Лавр Петрович привстал, глянул.

– Дурак, – сказал. – Это наш аспид и есть. Сани копеешные, а лошади – состояние целое. За ним держи.

По правую руку проплыл оплетённый лесами Исаакиевский собор. В черноту недостроенного купола спиралями втягивался снег. Возница вдруг пропал из виду. Лавр Петрович прищурился, но увидел только плечи, воротники, отблески фонарного огня в стёклах карет.

– Где он? – сказал Лавр Петрович.

Впереди хлопнуло, вспыхнуло, высоко взвился фонтан красных искр. Вскрикнула дама. Вспышка озарила карету Бошняка, сани, широкую спину, шапку-ушанку. Возница обернулся на звук разорвавшейся шутихи, и Лавр Петрович на мгновение встретился с ним взглядом.

Карета Бошняка ушла вперёд. Возница натянул вожжи – сани с проспекта свернули на тесную улицу.

Улица снова провалилась в серую мглу.

– А ну за ним! – Лавр Петрович хлопнул второго ищейку по спине.

Толпа прохожих редела. Оборвалась цепь фонарей, и сразу посветлело, как будто фонари питались светом сумерек вместо масла. В цокольных этажах распивочных бормотали гитары. Серые в яблоках кони бежали ровной рысью, плавно тянули сани. Второй ищейка хлестнул вожжами уставшую кобылу.

– Эй, любезный! – крикнул Лавр Петрович вознице. – Придержи-ка коников!

Возница не повернул головы.

– Стой, кому сказано! – Лавр Петрович приподнялся со скамьи, ухватился за край саней и попробовал перелезть к вознице.

Перед глазами сверкнула плеть. Лицо словно огонь лизнул. Лавр Петрович пошатнулся, стал заваливаться в сани. Первый ищейка подхватил его за шиворот, с трудом удержал.

– Вот же… – Лавр Петрович с удивлением отнял от лица окровавленную руку. Из глаза бежали слёзы.

Возница хлестнул лошадей. Его сани легко пошли вперёд. Из-за метели и засыпанной снегом дороги преследование напоминало скорее гуляние хмурых в подпитии мужиков, которые не уместились на одной подводе.

– Щас я его, – сказал первый ищейка.

Спрыгнув с саней, он припустил бегом за подводой. Догнав, вцепился рукой в копыл, споткнулся. Сани, набирая ход, потащили его за собой.

– Ногами-то елозь… Ногами! – закричал второй ищейка.

Первый ищейка задёргал ногами, отпустил руку, мешком осел снег, неуклюже поднялся навстречу саням Лавра Петровича. Второй ищейка натянул поводья:

– Лезь давай, ворона!

Первый ищейка неуклюже завалился в сани.

– Уф… – выдохнул. – Не мой фарт…

– Гони! – прикрикнул Лавр Петрович. – Уйдёт!

Сани побежали. Возница не спешил скрываться – скоро во мгле проступила его широкая спина. Лавр Петрович утёр рукавом кровь, вынул пистолет, прицелился в облепленную снегом фигуру. Но стрелять не стал.

– Чего ж не пальнули, Лавр Петрович? – спросил первый ищейка.

– Живой он нам нужнее. Вдруг всё ж таки не один злодействовал.

Лавр Петрович двинул кулаком по спине второго ищейки:

– Кто такую дохлую клячу выбрал?!

– Так ведь резвые того-с… В цене, – задышал второй ищейка. – А вы нам как всё равно на чай дали…

Возница свернул в переулок. Преследователи, зацепив снежную обочину, вписались за ним.

– Уйдёт… – тихо сказал Лавр Петрович. – Вот теперь точно уйдёт…

Щурясь от снега, он снова поднял пистолет. Тщательно прицелился в широкое пятно в белом тумане, взвёл курок. Лошади дёрнули, выстрел утонул в пурге, послышался звон вываливающегося из рамы стекла. Дырявое окно с клубящейся в нём вьюгой уплыло назад.

С крыш ухнул сугроб, смешался с погоней и ветром.

Сани Лавра Петровича шли всё тяжелее. Хрипела уставшая лошадь.

Из темноты, как сломанное колесо, выкатился одноногий нищий в сырых лохмотьях. Стуча деревяшкой, он резво припустил за санями, догнал, побежал рядом.

– Туда!!! – закричал, разевая беззубую пасть. – Туда свернул!!! Не упусти, батюшка! Ай-ай!!!

Нищий споткнулся, рухнул, заелозил костылём по снегу.

Из переулка сыщиков вынесло на широкую улицу.

Наперерез саням Лавра Петровича вылетела из переулка тяжёлая, запряжённая четвериком карета. Из окна кареты смотрела Смерть – белый череп на чёрной маске. От неожиданности ищейка с силой потянул вожжи, кобыла взвилась на дыбы.

– А-а-а! – закричал второй ищейка.

Сани резанули боком фонарный столб. Полоз с треском отлетел, подвода накренилась, завалилась набок. Преследователей выбросило в сугроб. И стало тихо.

Лавр Петрович поднял голову, выплюнул снег:

– Фу-у ты, Господи… – только и сказал.

Просторное фойе Большого каменного театра ярко освещали плошки и жирандоли. Маслянистый блеск дрожал в подвешенных к потолку огранённых стёклышках, крепко связанных между собою тонкой железною проволокой. Пёстрой рекой, в которую будто набросали рваной цветной бумаги, из залы в залу, мимо картин и гобеленов, уныло текли маски. На стульях у стены покорно сидела лошадь. Некто с пёсьей головой пытался распутать ей пришитые к животу ноги.

Сквозь толпу пьеро, монахов и восточных принцев в костюме Домино спешила Аглая Андреевна. За ней, едва поспевая, тащился, позвякивая бубенцами, хмурый шут – Андрей Поликарпович.

– Где же он? – сказала Аглая Андреевна. – Как разобраться, папенька?

– Вразумись, Аглаюшка, – звякнул Андрей Поликарпович. – Нету его тут. А дома пирог с визигой. Здешний буфет супротив нашего пирога не выстоит. Танцев не будет. По императору Александру траур. Поехали домой, доченька.

– Негоже вам, герою войны, в такие мгновения о пирогах помышлять, – не оборачиваясь, сказала Аглая Андреевна.

Гул голосов смолк. Публика расступилась.

Сквозь толпу шла Смерть с зазубренной косой, в длинном чёрном плаще. Она ступала прямо, величественно, никого не замечая вокруг себя. Старичок в маске Панталоне, увидев её, покачнулся, схватился за сердце. К нему подбежали двое слуг, подхватили и понесли из зала. Две печальные монахини, казалось, узнали того, кто скрывается под маской, и почтительно склонили головы. Аглая Андреевна подошла к одной из них.

– Скажите, не государь ли это наш? – шёпотом спросила она.

– Это маскарад, сударыня, – мужским фальцетом ответила монахиня. – Каждый имеет право быть тем, кем пожелает.

У стены за шествием Смерти наблюдали Чёрный Рыцарь и Белая Дама – граф Витт и Каролина.

Мимо, наряженная пажом, прошла графиня Зубова. Ноги её в обтянутых чулках напоминали вывалянные в муке куриные окорочка.

Каролина проводила её надменно-насмешливым взглядом:

– Скучно-то как, – сказала.

– Давайте я вас развлеку, – Витт наклонился к уху Каролины. – Видите Коломбину? Это княжна Горчакова. Её жених сейчас под следствием. Бедняжка обивает пороги, и всё зря. Говорят, он отрёкся от товарищей, всё рассказал, но не помогло. Это никому не помогло. А Арлекин, что увивается вокруг неё, – Чернышёв. Член следственного комитета. У него не то что прощения – снега зимой не выпросишь. Они не узнают друг друга. Смешно?

– Ему идёт маска слуги, – сказала Каролина.

– Хочет прикарманить поместье своего двоюродного брата, который сидит вон в том кресле.

Мимо них прошёл гусар в маске.

– А это капитан Кислицын, – сказал Витт. – Гусар в форме… Гусара. Он потребовал арестовать себя как заговорщика. Вообразите – его не взяли. Всех взяли, а его нет… А вон там, у колонны…

В эту минуту Кислицын подошёл к Арлекину и сорвал с него маску. Узнав Чернышёва, Коломбина гордо удалилась. А Гусар и Арлекин принялись о чём-то нервно говорить друг с другом.

– Интересно, не правда ли? – сказал Витт. – Стоит только снять маску, и неприятности тут как тут.

Граф отстранился:

– A propos[22], ботаника вашего освободили. Я дал ему наилучшие рекомендации.

– Когда освободили? Вы же говорили, что завтра.

– Часа три уже… Или четыре.

Каролина быстро пошла из зала. Маски вокруг, глядя на Витта, шушукались, улыбались. Он повернулся. Маски под его взглядом опустили глаза.

Домино преградила путь Смерти и произнесла шёпотом:

– Ваше величество, это вы?

– Что тебе нужно, дитя моё? – строго осведомилась Смерть.

Аглая Андреевна потупилась.

– За мужа хлопочу. За прапорщика Фабера.

Она протянула письмо. Смерть приняла конверт.

– Не виновен он… – быстро заговорила Аглая Андреевна. – Я при нём тогда была, на Сенатской, и всё видела…

Звеня бубенцами, подошёл шут и взял Аглаю Андреевну за руку.

– Аглаюшка, полно, – зашептал он. – Мы же не знаем, кто перед нами.

Он поклонился Смерти:

– Простите великодушно… ваше величество.

Аглая Андреевна проговорила, обращаясь к Смерти:

– По молодости нашей, по неразумию вышло…

Под взглядом Смерти Аглая Андреевна опустила глаза.

– Ступай и надейся, – сказала Смерть и пошла дальше сквозь толпу.

Сани скользили по переулку. Бошняк дремал. Ему снилось, что сани везут его домой по заснеженному городу.

Извозчик натянул поводья. Лошади стали. Бошняк протёр глаза.

Впереди, перегородив узкую, накатанную повозками колею, сцепились подводы. Рядом, по раскисшему снегу, молотя друг друга и покряхтывая от ударов, катались два мужика. Извозчик поднял ворот тулупа, приготовился ждать:

– Сурьёзно взялись.

Над ухом вздохнула лошадь. Бошняк оглянулся. Его повозку подперли сани, запряжённые тройкой хороших коней. Поводья держал лохматый и огромный, как медведь, возница.

– Скоро там?! – крикнул.

– Мы щас! – в ответ крикнул первый мужик и наградил товарища ударом в бок.

– Мы вот! Душу… ещё… не… отвели… – кричал второй, лягая обидчика в ответ.

Бошняк сунул извозчику монету:

– Быстрее дойду, братец.

Выбрался из саней и зашагал по снегу в переулок. Болела голова, хотелось спать.

Переулок был глух. Сюда не проникали иллюминация и звуки с проспекта, живущего праздником. Казалось, что здесь вообще никогда не было людей. В одном из окон шевельнулась штора и кто-то невидимый стал смотреть на поднимающуюся луну.

Впереди в фонаре трепыхался язычок огня. Снег был залит помоями. Бошняк вдруг понял, что заблудился. Ему пришла мысль, что за то время, что он живёт здесь, можно было бы основательнее узнать Петербург.

Он собрался было повернуть назад, чтобы спросить дорогу, но тут услыхал, как за спиной чавкает снег под чьими-то большими подошвами. Переулок кончался глухой стеной. Дверь чёрного хода была заперта. Из открытого тёмного окна на втором этаже валил пар, но оно было слишком высоко. На глаза попалась прислонённая к стене метла с надломленным древком. Бошняк схватил её, отшиб болтающийся веник. Из снежного тумана выступила фигура возницы в овчинном тулупе. Бошняк разглядел чёрную повязку на лбу, тяжёлый взгляд. В руке блестело широкое лезвие.

– Позвольте, сударь, я вам глаза вырежу, – сказал возница.

Бошняк выставил вперёд руку с острой и длинной щепой.

Возница присвистнул:

– Шпажка-то у тебя с гнильцой.

Он взялся за древко и отломил половину. Крепкая рука сгребла Бошняка за ворот, швырнула о стену. Зазвенели упавшие с крыши сосульки. Повязка на лбу возницы задралась, обнажив чёрную метину пулевой раны. Вдавив Бошняка в стену, возница приблизил к нему тёмное лицо. Запахло больницей.

– Иуда, – просто сказал он, будто нашёл в лесу гриб.

Холодное лезвие вошло Бошняку под рёбра.

Бошняк ударил нападавшего оставшейся в руке короткой щепкой. Возница отпустил его, захрипел, отшатнулся, зажав горло широкой ладонью. Кровь меж пальцев потекла в снег. Возница выронил нож. Боль в рёбрах заставила Бошняка пошатнуться. Над ним сомкнулись стены. Бошняк увидел летящее к нему сквозь снег светлое лицо.

Возница с удивлением посмотрел на бегущую Каролину. Маскарадный костюм под шубкой обвис и сбился, атласный подол мешал идти. Каролина запуталась, поскользнулась, упала в снег. Поднялась, подбежала к Бошняку, который стоял, прислонясь к стене. Каролина обняла его, закрыла собой. Возница, зажав рану, наклонился, поднял нож. Медленно подошёл к Каролине, вгляделся. Тяжело, по-животному выдохнул. Повернулся, неуверенно пошёл прочь.

Бошняк чувствовал тепло её дыхания.

– Саша, Саша, – шептала Каролина и вдруг тяжело, по-бабьи охнула, увидев расползающееся по его груди тёмное пятно.

– Бадан толстолистный, тысячелистник обыкновенный, – зашептал Бошняк. – Сбор травяной… кровь остановить…

Ноги его подкосились. Он рухнул в снег.

Будочник, клевавший носом у заставы на подъезде к Петербургу, был разбужен скрипом колёс. Снег горстями летел в лицо, и будочник, поёжившись, поднял ворот шинели.

По тракту сквозь метель приближалась длинная вереница тёмных карет. Породистые жеребцы тяжело крошили копытами лёд. Мигали звёзды дорожных фонарей.

Лейб-кучер, крепкий бородатый мужик с толстыми бровями, сидящий на козлах в авангарде, надменно поглядел на будочника. Из пурги к караульному пункту, спотыкаясь, бежал офицер.

– Открывай! – кричал он. – Открывай, чёрт!

Опомнившись, будочник кинулся поднимать шлагбаум. Тёмные кареты поплыли мимо. В неверном свете масляного фонаря у караульной будки он разглядел огромный стеклянный катафалк. Внутри угадывались очертания гроба.

– Что за гости, ваше благородие? – спросил будочник у офицера.

– Прах его величества Александра Павловича, в Таганроге почившего, прибыл, – ответил тот.

Почти всю зиму кортеж провёл в пути. Позади остались Харьков, Орёл, Тула, Серпухов, Москва… Остановки делались в городах или сёлах, чтобы гроб государев не ночевал вне церкви. В местах, где имелась артиллерия, в честь покойного императора палили из пушек.

В Москве гроб был поставлен в Архангельском соборе Кремля, а после трёхдневного прощания и снаряжения новой процессии, отправился дальше – через Тверь и Великий Новгород к месту погребения в Петропавловском соборе.

Граф Орлов-Денисов, волею императрицы Елизаветы Алексеевны поставленный распорядителем печального шествия, позаботился, чтобы в гробу проделали отверстие для наблюдения за состоянием тела. В оттепель под гроб клали ящики со льдом, нашатырным спиртом и солью.

А в Петербурге уже шли разговоры, что голова Александра Павловича во время путешествия к месту упокоения почернела, и что теперь его нельзя узнать… Что он был отравлен или принял схиму, чтобы замолить участие в убийстве своего отца Павла Первого. Любое событие на Руси обрастает столькими домыслами, что легче написать новую историю, нежели продолжать эту.

июль 1826

В распахнутое окно кабинета государя Николая Павловича в Зимнем дворце лилось летнее солнце, доносились команды смены караула.

Государь в новом тёмно-зелёном мундире, розовый, свежий, сидел за своим большим строгим столом, изучал длинный список заговорщиков. За его спиною, по правую и левую руку, стояли военный министр Татищев и генерал Бенкендорф.

Указательный палец с ухоженными ногтями и огромным яшмовым перстнем легко скользил по фамилиям: Пестель, Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский…

– Отчеркните, ваше величество, – подсказал Татищев.

Николай Павлович сложил ладони вместе:

– В России давно не казнили.

– В России давно не казнили, ваше величество, – согласно кивнул Татищев, – потому что казнили вовремя. Мне двенадцать лет было, когда матушка Екатерина Великая Пугачёва четвертовала. И полвека тихо.

Николай опустил глаза в список, палец снова заскользил по фамилиям.

– Что же теперь? – спросил Татищева государь.

– Зачинщиков четвертовать. Остальных повесить.

На лице старика на миг возникла сострадательная гримаса – пришла пора облегчиться.

– Генерал, – Николай обратился к Бенкендорфу. – Не кажется ли вам, что кровопролитие сие – дикость?

В кабинете повисла тишина. Стучали напольные часы. Было слышно, как в дальней комнате смеются и играют дети.

С утра Бенкендорф размышлял о казни как назидании для общества. И пришёл к странному выводу, что никакого назидания не выйдет. Казнь заговорщиков – это не наказание и не венец мученика. Это знак, что власть заметит деяние тех, кто придёт следом. А те, кто придёт следом, всегда хуже тех, кто были до. Они лишь повторят чужой путь по низвержению закона. А власть снова будет карать. И эта взаимность власти и общества приведёт лишь к тому, что живой процесс построения государственности заменит безликая, лишённая мысли, диалога и рефлексий процедура. Она овладеет человеком, приведёт к вырождению, и тогда миром будут править самые низменные и недостойные существа. Народная волна может вынести на поверхность лишь мусор.

Бенкендорфу предстояло выбрать: поделиться своими мыслями или промолчать.

– Дикость, ваше величество, – лицо Бенкендорфа выражало лишь согласие с неизбежным.

Николай Павлович занёс перо над списком:

Известно мне: погибель ждёт

Того, кто первый восстаёт

На утеснителей народа…

Бенкендорф и Татищев недоумённо переглянулись.

Государь продолжал:

Судьба меня уж обрекла,

Но где, скажи, когда была

Без жертв искуплена свобода?

– Ну? – Николай Павлович посмотрел на присутствующих, как гувернёр на детей, не желавших усвоить урок. – Своих поэтов надобно знать, господа. Кондратием Рылеевым писано.

Скрывая общую неловкость, Николай подчеркнул фамилию.

Возле восточной стены земляного вала кронверка Петропавловской крепости мужики устанавливали в яму свежеструганый белый столб. Другой такой же был врыт поодаль.

– Нава-лись! – слышался крик. – Взяли! И-и раз! И-и раз!

Мастер с планом виселицы в руках поднял голову, посмотрел сквозь солнечный свет на криво стоящий столб и, обратившись к придурковатому подмастерью, произнёс с немецким акцентом:

– Надо было яму на пол-локтя глубже…

Тот понимающе затряс нечёсаной головой.

– Ровняй! – махнул мастер мужикам.

Четверо выпрямили столб, двое засыпали в яму битый кирпич и принялись заливать из ведёрка гашёную известь. В вырубленные на столбах пазы вогнали мощную суковатую перекладину, на которой было закреплено пять верёвок с петлями. Весело застучали молотки, приколачивая перекладину к столбам блестящими коваными гвоздями.

Внизу мужики возились с досками помоста – подгоняли и укладывали их на подготовленный каркас. Голые спины лоснились на солнце, покрывались укусами слепней, но работа спорилась. Словно при строительстве нового дома, хорошо пахло свежим деревом, смолой и железом.

Принесли новый ящик с гвоздями. Мужики принялись приколачивать доски к основанию помоста. Центральная его часть была подвижной и удерживалась вставленным в гнездо бревном. Мастер-немец подошёл, взял конец крепящейся к бревну верёвки, намотал на жилистую руку.

– Zerstreuest[23], – сказал негромко.

Мужики не поняли, но отошли подальше. Мастер потянул веревку на себя. Бревно, подпирающее помост, вывалилось из гнезда. Помост рухнул. Верёвочные петли качались над пустотой.

Мастер удовлетворённо кивнул:

– Gut[24]! – утёр со лба пот. – Всем на водку!