Александр Герцен

Былое и думы

Текст печатается по изданию: Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 8–10. – М.: АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 1956.

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта Л. Разживайкина

Корректоры М. Конопкин, Е. Аксёнова

Компьютерная верстка А. Абрамов

Художественное оформление и макет Ю. Буга

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Зубков К., предисловие, 2022

© ООО «Альпина Паблишер», 2024

* * *

Александр Герцен.

Фотография Этьенна Каржа

1860-е гг.

Государственный литературный музей

Предисловие «Полки»

Уникальный для русской литературы своего времени синтез автобиографии, исторической хроники и политической публицистики. Историческое для Герцена важнее личного, но в итоге у него получается одна из самых откровенных книг XIX века.

Кирилл Зубков

О чем эта книга?

Согласно формулировке самого Герцена, главная тема его монументального автобиографического произведения – «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Автор «Былого и дум» пытается показать, как индивидуальная жизнь и общественно-политическая история Европы переплетаются, отражаются друг в друге и определяют друг друга. Герцен рассказывает о событиях своей жизни с исключительной, подчас удивляющей даже современного читателя откровенностью – однако ему интересно не просто выразить собственные чувства, но и показать, как важнейшие события, определившие дух эпохи, повлияли на формирование его личности, способность думать и переживать именно так, как он думает и переживает. По этой причине он уделяет не менее пристальное внимание характерам и личностям его знакомых – от управляющего III отделением Леонтия Дубельта до Карла Маркса, от Николая Первого до Петра Чаадаева, от своей жены Натальи до университетских профессоров.

Когда она написана?

Герцен начал работать над автобиографическими произведениями еще в молодости. Замысел обширного повествования о собственной жизни возник у Герцена после гибели его жены в 1852 году, последние же главы были завершены в 1868-м, незадолго до смерти писателя. Особенно важно, что книга Герцена появилась в эпоху, когда особым вниманием пользовались именно невымышленные или по крайней мере не вполне вымышленные произведения – «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, «Семейная хроника» Аксакова, ранняя проза Льва Толстого. Следы напряженной, долгой и неравномерной работы над книгой бросаются в глаза при чтении. Герцен так охарактеризовал эту особенность своего произведения: «“Былое и думы” не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений – мне бы не хотелось стереть его».

Как она написана?

Повествование постоянно переключается между разными планами, подчиняясь центральной авторской задаче – связать личное и историческое воедино. Яркий пример – финал третьей части книги, где Герцен рассказывает, как узнал о первой беременности жены, – и быстро переходит от описания собственных эмоций к размышлениям о том, как в современной культуре относятся к беременным, а после – к обсуждению общественного положения женщины вообще. Особенно выразительное проявление ужасного отношения к женщине – всеобщее равнодушие к проблемам проституции. Здесь Герцен вновь возвращается к личному опыту: рассказывает, как несколько раз случайно повстречался в Лондоне с «падшей женщиной» и какое сильное впечатление произвела на него ее готовность жертвовать всем ради своего ребенка. После этого он вновь обращается к теме беременности.

Так же меняется и тон рассказчика, постоянно переключающийся между разными регистрами: он обличает, смеется, кается, грустит о прошлом. Однако за всеми этими многообразными темами, интонациями и вопросами постоянно звучит герценовский голос, который ни с чем невозможно спутать. Писатель постоянно призывает читателя как-то отреагировать на свои слова, привлекает внимание неожиданным ходом мысли, парадоксальными ассоциациями и сравнениями. Чтобы выразить сложную смесь эмоций, Герцен часто нарушает сложившиеся нормы литературного языка и пишет нарочито неправильно. Однако напряженную, никогда не задерживающуюся на месте мысль Герцена трудно было бы передать по-другому. Например, вспоминая о неожиданном визите жандарма, Герцен пишет: «Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову…» – математическое словечко «равняться» здесь не очень уместно с точки зрения языковых норм его времени, однако прекрасно передает абсурдность ситуации: если черепица падает на человека, это можно объяснить только несчастным случаем, однако при появлении российского полицейского такие неприятные «случайности» начинают происходить с железной необходимостью. Вообще язык естественных наук – важный источник стиля Герцена: достаточно вспомнить, что некоторых не особо самостоятельных революционеров он классифицирует как растения, деля на «тайнобрачных» и «явнобрачных»[2].

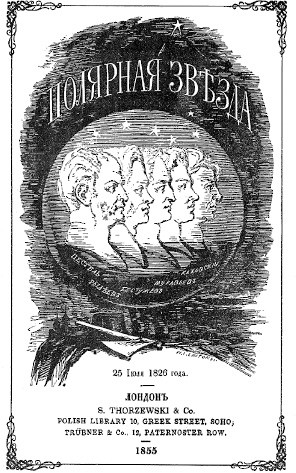

Как она была опубликована?

Как и многие произведения той эпохи, например романы Достоевского, книга писалась параллельно публикации: когда первые ее части увидели свет, Герцен еще даже не приступал к последним. При этом некоторые фрагменты, особенно относящиеся к семейной драме Герцена, автор не хотел публиковать при жизни. Отдельные разделы «Былого и дум» печатались в лондонской типографии Герцена, преимущественно в составе альманаха «Полярная звезда». Герцен также предпринимал отдельные издания некоторых частей своей книги; оставшиеся в рукописи фрагменты наследники писателя печатали после его смерти. Полное издание «Былого и дум» было осуществлено только в 1919–1920 годы, уже в советской России. До сих пор остается серьезной проблемой порядок, в котором должны следовать некоторые главы книги, не опубликованные при жизни писателя: не вполне понятно, как автор планировал их расположить.

Что на нее повлияло?

«Былое и думы» – очень необычное произведение, и точно установить источники влияния непросто. Герцен постоянно цитирует Пушкина, Гоголя, Грибоедова – однако в их произведениях он вряд ли мог найти образцы той специфической формы повествования, которую стремился создать в своей книге. До некоторой степени на Герцена могли повлиять произведения Гёте и Гейне. В романах Гёте о Вильгельме Мейстере Герцен мог бы найти образец обширного произведения о постепенном формировании человеческой личности, в гётевской книге «Поэзия и правда» – автобиографическое повествование, где жизнь автора тесно связана с повстречавшимися на его пути личностями и событиями разных эпох и стран. Проза Гейне могла бы пригодиться Герцену как образец свободного переключения между самыми разными эмоциональными и стилистическими регистрами, которые крепко сшиваются в одно целое благодаря единым, хорошо узнаваемым авторским интонациям. Сочетание постоянной иронии и пронзительных исповедальных интонаций в «Былом и думах» – тоже очень «гейневское». Однако ни Гёте, ни Гейне не снимали столь решительно границы между частным и политическим – здесь предшественников Герцена найти трудно.

Фердинанд Ягеман. Портрет Иоганна Вольфганга Гёте. 1818 год. Романы Гёте о Вильгельме Мейстере могли стать для Герцена образцом повествования о том, как формируется человеческая личность[4]

Как ее приняли?

Когда началась публикация «Былого и дум», Герцен был на пике популярности. Напечатанные его бесцензурной типографией издания знала вся читающая Россия, от Александра II и его министров до оппозиционных, радикально настроенных литераторов, таких как Добролюбов и Чернышевский. Автобиографическое повествование Герцена читалось не просто как исповедь одного, пусть выдающегося, человека – для оппозиционно настроенных жителей России это был образец современного, европейского способа мыслить и воспринимать собственную личность. Многие идеи Герцена вызывали у русских читателей отторжение: поддержка польского восстания 1863 года оттолкнула «правых», скептическое отношение к радикальной сатире – «левых». Однако «Былое и думы» все равно воспринимались как важное и талантливое свидетельство о нескольких эпохах русской жизни. Отклики на него встречаются в публицистике и прозе Достоевского, Тургенева, Писемского и многих других, менее известных писателей. Подробного ее разбора в критике, конечно, не могло появиться по цензурным причинам.

На Западе «Былое и думы» воспринимались скорее как выражение типично русского взгляда на историю и в то же время как источник исключительно интересных и ценных сведений о России. Отрывки из книги были немедленно переведены на английский, французский и немецкий языки. Интерес вызывали как личность автора, видного деятеля международного социалистического движения, так и экзотическое содержание. В погоне за русской спецификой один из издателей даже сообщил, что Герцен вспоминает о сибирской ссылке. Не ездивший дальше Пензы автор «Былого и дум» протестовал – но критики все равно упрекали его в стремлении похвастать отсутствующим сибирским опытом.

Что было дальше?

Книга Герцена оказала огромное влияние и на русскую, и на европейские литературы. О Герцене-писателе высоко отзывались такие разные и не склонные к похвалам люди, как Лев Толстой и Фридрих Ницше. Толстой, например, замечал, что Герцен «не уступит Пушкину», и в 1888 году писал Владимиру Черткову: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. ‹…› Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита, и убийства, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции и всего того ужаса правительства и консерваторов и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь».

Немецкий философ писал переводчице «Былого и дум», подруге дочери Герцена Ольги, М. Мейзенбург: «Что вы переводчица мемуаров Герцена, было для меня совершенно ново; я сожалею, что прежде, чем узнал это, не выразил вам свое ощущение ценности этого перевода. Я был изумлен мастерством и силой выражения, и, склонный предполагать у Герцена любой выдающийся талант, я молча решил, что он сам перевел свои мемуары с русского на немецкий. Я обратил внимание моих друзей на это произведение; я по нему научился о множестве отрицательных тенденций думать более сочувственно, чем был способен до этого; и собственно отрицательными я не должен бы их называть. Ибо такая благородно-пламенная и стойкая душа не могла бы жить только отрицанием и ненавистью».

Автобиографические приемы, введенные в русскую литературу Герценом, не раз воспроизводились даже в воспоминаниях авторов, идейно очень далеких от создателя «Былого и дум», таких, например, как поэт, критик и один из создателей почвенничества Аполлон Григорьев. Во многом Герцен создал язык, с помощью которого русские революционеры и оппозиционеры осмысляли и свой жизненный опыт, и историческое прошлое. Например, знаменитые, много раз цитировавшиеся и пародировавшиеся слова Ленина о том, что «декабристы разбудили Герцена», на самом деле восходят к словам самого Герцена: «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Уже в XX веке влияние Герцена заметно в прозе Лидии Гинзбург – одновременно замечательной исследовательницы герценовской прозы и писательницы, отразившей опыт блокады Ленинграда. Во многом близок к «Былому и думам» и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, где лагерные впечатления автора и история страны так же неразделимы, как и в прозе Герцена.

В то же время известность Герцена со временем уменьшается. Несмотря на официальное признание писателя в советские годы, серьезные исследования его творчества властями не поощрялись: социалистические взгляды создателя «Былого и дум» были очень далеки, например, от марксизма, хотя Герцен знал Маркса и внимательно читал его произведения. Возможно, именно поэтому Герцен редко входил в школьную программу. Свою роль сыграл и объем его самой известной книги: «Былое и думы», если читать их со всеми приложениями, не уступят по длине «Войне и миру». Интересно, что на Западе Герцен продолжает восприниматься как один из наиболее значительных деятелей русской и европейской культуры своего времени и вызывает живой интерес до сих пор: например, на материале «Былого и дум» в первую очередь основана драматическая трилогия Тома Стоппарда «Берег утопии», где Герцен – главный герой.

В каком жанре написана книга?

Сам Герцен определял «Былое и думы» как исповедь. Действительно, в центре книги находится личность ее автора. Хотя Герцен часто говорит о людях и событиях, с которыми связан лишь поверхностно, они обычно оказываются необходимы для понимания его жизни. В русской литературе до «Былого и дум» трудно найти сопоставимые произведения, ориентированные на исповедальный жанр, – можно вспомнить разве что «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, которые Герцен по идеологическим причинам вряд ли мог всерьез учитывать. В то же время для современников Герцена жанр этот был важен – огромную роль исповедь играет, например, в творчестве Льва Толстого. Но если Толстого больше интересовали универсальные законы человеческой психологии, то Герцен понимает исповедь неожиданным образом – он принципиально отказывается писать о тех чувствах и мыслях, которые сложно выразить: «Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем – а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко, редко касаясь намеком или словом заповедных тайн своих».

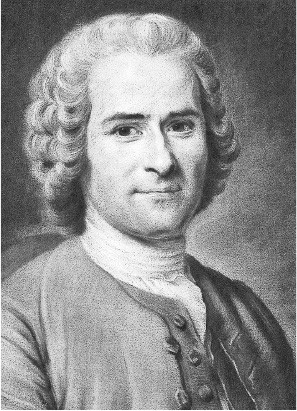

Морис Кантен де Латур. Портрет Жан-Жака Руссо. 1753 год. «Исповедь» Руссо – одна из самых известных автобиографий в европейской литературе, но Герцен в своем повествовании отходит от руссоистской традиции[5]

Наиболее известная исповедь в европейской литературе написана Жан-Жаком Руссо. Толстой, очень высоко ценивший Руссо, во многом следовал его образцу; Герцен же с руссоистской традицией решительно порвал. Достаточно вспомнить знаменитое начало «Исповеди» Руссо: «Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они». Ценность собственной личности для Руссо – в ее уникальности. Напротив, в предисловии к английскому изданию фрагментов своей книги Герцен писал:

Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила. Мы любим проникать во внутренний мир другого человека, нам нравится коснуться самой чувствительной струны в чужом сердце и наблюдать его тайные содрогания, мы стремимся познать его сокровенные тайны, чтобы сравнивать, подтверждать, находить оправдание, утешение, доказательство сходства.

Мемуары, конечно, могут быть скучными, и жизнь, в них рассказанная, бедной и незначительной. Тогда не читайте их – и это будет самым страшным приговором для книги. И в данном случае не может существовать никакого специального руководства для писания мемуаров. Мемуары Бенвенуто Челлини интересны не потому, что он был великим художником, а потому, что он затрагивает в них в высшей степени интересные вопросы.

Как и Руссо, автор «Былого и дум» был уверен, что каждый человек имеет право на исповедь – но не в силу собственной уникальности, а как раз в силу общности исторического опыта разных людей. Именно поэтому Герцен уделяет очень мало места чувствам и переживаниям: они интересуют его постольку, поскольку в них отразились исторические закономерности, которые писатель стремится отыскать в собственной личности.

Что заставило Герцена написать такую странную исповедь?

Работа над «Былым и думами» началась вскоре после смерти жены Герцена Натальи Александровны. В течение нескольких лет перед этим тянулась долгая и болезненная любовная связь ее с немецким поэтом-революционером Георгом Гервегом. Герцены поддерживали эмансипацию женщин, которая в их время, с легкой руки популярнейшей французской писательницы Жорж Санд (Авроры Дюдеван), ассоциировалась в первую очередь со свободой выбирать спутника жизни и правом изменять свое решение (этим правом наделена, например, Вера Павловна из «Что делать?» Чернышевского). Однако Герцен все же был уверен, что Гервег не имеет никакого права на любовь его жены, а отношения их строятся на обмане (пусть не вполне сознательном) со стороны немецкого поэта:

Его письма 1850 и первые разговоры в Ницце служат страшным обличительным документом… чего? Обмана, коварства, лжи? Нет; да это было бы и не ново, – а той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей, я всегда останавливался с изумлением, как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением души не обличил себя. Каким образом, чувствуя невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность?

Некоторое время Герцены и Гервег с женой пытались жить совместно, однако этот опыт закончился скандальным разрывом. Остается неизвестным, кто же был настоящим отцом Ольги Герцен, дочери Натальи Александровны (Ольга скончалась в 1953 году в возрасте 103 лет – удивительная и интересная судьба). Семейное дело Герценов стало вопросом новой морали, имевшим общественное значение, и широко обсуждалось в кругах европейских радикалов. В результате жена Герцена осталась с ним, однако для всех участников эта семейная драма стала тяжелейшим переживанием. Вскоре после этого, в 1851 году, сын и мать Александра Ивановича погибли в кораблекрушении. В главе «Oceano Nox» («Ночь на океане»; название взято из цитируемого в главе стихотворения Виктора Гюго) Герцен подробно описывает момент, когда до него дошла весть об этой беде; на страницах «Былого и дум» она много раз предвосхищается в отступлениях; по всей эпопее проходят постоянные упоминания моря как чего-то непостижимого и опасного. После этого Наталья Александровна тяжело заболела и умерла в преждевременных родах; ребенок также не выжил.

Все эти события потрясли Герцена. Жена была не только спутницей жизни, с которой он прошел вторую ссылку и эмигрантские годы, – она была еще и единомышленницей (по крайней мере так казалось самому Герцену), одним из немногих людей, которым Герцен доверял абсолютно. С ее потерей в жизни Герцена начался серьезнейший кризис. Собственная биография требовала переосмысления: Герцену отчаянно нужно было найти в прошлом новый источник сил для будущей жизни. Об эпохе общественных и личных потрясений он пишет:

Теперь я уже и не жду ничего, ничто после виденного и испытанного мною не удивит меня особенно и не обрадует глубоко: удивление и радость обузданы воспоминаниями былого, страхом будущего. Почти все стало мне безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себе конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало.

А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира – да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и вообще такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия.

Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

С такой отчасти терапевтической целью и писались «Былое и думы», которые должны были как бы пересоздать личность автора, определив ее не через частные переживания, а через общественно-исторические тенденции. Радикально переосмысляя собственную жизнь, Герцен создал модель биографического повествования, по которой могли осмыслять собственную жизнь многие русские литераторы и революционеры (и не только они). Сама история, казалось, создает человека, который должен стать решительным противником отжившего прошлого.