Аласдер Грей

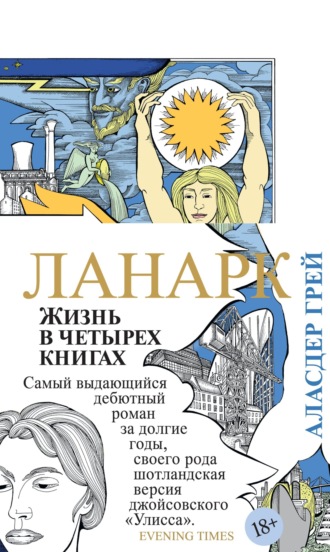

Ланарк. Жизнь в четырех книгах

Глава 8. Доктора

На следующее утро он проснулся усталый и больной, но принесенный санитарками легкий омлет восстановил его жизненные силы. На стуле у кровати была разложена одежда, отливавшая тем же сатиновым блеском, что и еда: нижнее белье, носки, рубашка, темные брюки, пуловер и белый халат. Санитарки сказали:

– Сегодня ты присоединяешься к нам, Бровастик.

– О чем вы?

– Ты теперь доктор. Надеюсь, ты не станешь рычать на нас, бедных санитарок.

– Я не доктор!

– Только не отказывайся! Те, кто вначале отказывается, рычат потом пуще всех.

Когда санитарки ушли, Ланарк встал и надел на себя все, кроме халата. Под кроватью он обнаружил туфли из материала, похожего на замшу. Обувшись, Ланарк вышел в коридор и поднял штору: за окном высился белый флагшток в центре согретой солнцем террасы. По ровному газону сновали туда-сюда ребятишки, гоняясь за мячом; у дальнего края сидели на скамейке два мальчика постарше и глядели на долину, на дне которой щетинились дымовыми трубами крыши. Справа извивалась меж полей и куч шлака река; среди городских строений она исчезала из виду, но ее путь можно было проследить по скелетообразным кранам, уходившим влево. За городом виднелась возвышенность: голый, в зелени вереска, гребень, исчерченный каналами, еще дальше – горные вершины, похожие на выщербленный ряд зубов. Зрелище неожиданно переполнило Ланарка таким восторгом, что у него на глазах выступили слезы. Вернувшись в постель, он стал раздумывать, отчего так произошло.

«Как бы то ни было, – сказал он себе, – я там непременно побываю».

Из-за арки показался Манро, и Ланарк сел.

– Прежде чем что-либо сказать, знайте: доктором я не стану.

– Понятно. И чем же вы намерены заниматься, пока будете здесь?

– Я не задержусь. Хочу уйти.

Внезапно вспыхнув, Манро указал на окно. Снаружи вздувались и опадали серые волны, набегавшие на большой утес, вершина которого была скрыта туманом.

– Ага, идите! Идите! – с нарочитой сдержанностью кивнул он. – Я проведу вас к аварийному выходу. Выйдете наружу у подножия горы и ступайте на все четыре стороны. Такое бывало: человек покидает надежный оазис или безопасную пещеру, пересекает дикую местность и обосновывается в неизвестных краях. Конечно, эти люди владели навыками, которых у вас нет. Они умели сажать растения, охотиться, терпеть муки, от которых вы бы свихнулись. Но вы способны читать, писать, доказывать свою правоту, и где-нибудь за семью горами – если туда доберетесь – вам могут встретиться ценители ваших талантов. Вот только одно условие: они должны говорить на том же языке.

– Но минуту назад я видел там обитаемый город!

– А вы имеете понятие о скорости света? О том, как влияет на свет притяжение, как он отражается от различных поверхностей и преломляется атмосферой? Вы видели город и поместили его в будущее, которого можно достичь, пропутешествовав час, день или год, однако действительность представляет собой спираль, и не исключено, что от этого города вас отделяют века. А что, если он находится в прошлом? Истории известно множество примеров, когда человек видел город, направлялся туда и находил на том месте деревню или вековые развалины, так и не отстроенные. Последний вариант – далеко не самый худший.

– Но мне знаком этот город! Я бывал там!

– Ага, значит, он остался в прошлом. Сейчас его уже не найти.

Ланарк печально уставился в пол. Вид за окном внушил ему мечту о прекрасном, залитом солнцем мире.

– Выходит, поблизости нет ни одного цивилизованного места?

К Манро вернулось олимпийское спокойствие, и он сел на стул рядом с кроватью.

– Есть, и не одно. Но без спутника вас не примут.

– Почему?

– Медицинские нормы. Если человек покидает институт без спутника, он через некоторое время вновь заболевает.

– А я единственный здоровый, желающий отсюда выбраться?

– Одна женщина-доктор так ненавидит свою работу, что готова уйти с кем угодно, однако остерегитесь. Отправиться с кем-либо в другой мир – это своеобразная форма брака, а этой даме ни один мир не придется по вкусу.

– Что же мне делать, доктор Манро? – вопросил со стоном Ланарк.

Манро отозвался жизнерадостно:

– За все время это ваш первый разумный вопрос. Поэтому успокойтесь и слушайте. Поиски спутника вы можете вести среди трех разрядов публики: докторов, санитаров и пациентов. Из докторов покинуть институт хотят немногие, и если уж они задумают такое, то в компании с коллегой. Санитарки отбывают чаще, причем с людьми, которым полностью доверяют, а тут преимущества докторов прямо-таки вошли в пословицу. Но самый большой разряд – это пациенты, а их не узнаешь, пока с ними не поработаешь.

– Для такой работы у меня нет квалификации.

– А разве не были вы без пяти минут драконом? И не исцелились? Чтобы научиться лечить болезнь, нужно всего лишь ею переболеть. Как раз сейчас семнадцать больных изнывают под тяжестью боевого панциря, и нет ни единой здравомыслящей души, чтобы о них позаботиться. Не робейте! Вам не придется иметь дело ни с кем, чей случай не является разновидностью вашего.

Они немного посидели молча, а потом Ланарк встал и надел на себя белый халат. Манро улыбнулся и вынул больничное радио:

– Оно ваше. Вы уже знаете, как вызвать нужного человека, теперь я покажу, как будут вызывать вас.

Щелкнув переключателем, он произнес в сетку:

– Пожалуйста, через десять секунд пошлите вызов доктору Ланарку. Это не послание, так что повторять его не надо.

Он уронил радио в карман Ланарку. Спустя мгновение оттуда донеслись два звучных аккорда: плин-плон.

– Эти звуки означают, что у вашего пациента кризис или коллега нуждается в помощи. Если вам самому потребуется помощь, или вы заблудитесь в коридорах, или захотите послушать колыбельную, скажите оператору, и вас соединят с кем надо. А теперь собирайте книги, мы пойдем в вашу новую квартиру.

Заколебавшись, Ланарк спросил:

– Там есть окно?

– Насколько мне известно, видовой экран имеется только в этой комнате.

– Я предпочитаю спать здесь, доктор Манро.

Манро едва слышно вздохнул.

– Врачи обычно не спят в больничных палатах, однако эта, конечно, самая маленькая и используется нечасто. Ладно, оставляйте книги. Я покажу вам институт, а потом мы отправимся к Озенфанту, вашему заведующему отделением.

Они двинулись к одной из полукруглых дверей за аркой. Занавес из гофрированного винила раскрылся перед ними, а потом сомкнулся.

Коридоры института резко отличались от комнат, которые они соединяли. Пока Ланарк, подталкиваемый в спину порывами горячего ветра, следовал за Манро по низкому кривому тоннелю, ему закладывало уши от громких голосов, топанья, звяканья колокольчиков, глухого ритмичного гула. В высоту тоннель не превышал шести футов и был круглый в сечении, только внизу была устроена горизонтальная дорожка, которой едва хватало для проезда каталки. Яркость освещения то и дело менялась, отчего болели глаза; вместе с теплым дуновением по тоннелю проскальзывала золотистая вспышка, затем холодало и свет делался тускло-оранжевым, туманным. За наклонным переходом лежал другой тоннель, в два раза больший, за ним следующий, также удвоенной величины по сравнению с соседним. Звуки стали громче, свет – ярче, ветер задул сильнее. Ланарк с Манро шли быстро, однако то с одной стороны, то с другой их обгоняли проносившиеся на всех парах доктора и санитарки с каталками и столиками на колесах. Никто не двигался против ветра. Не без труда поравнявшись с Манро, Ланарк спросил его об этом, однако, хотя он почти кричал, собственный голос напомнил ему отдаленный писк, а ответ и вовсе невозможно было расслышать. Притом через грохот и звон отчетливо пробивались фрагменты фраз, произносимых поблизости какими-то невидимками:

«…это пирог, который печется и съедается…»

«…это нечто, не имеющее размеров…»

«…это изучение лучших…»

«…сложная игра, требующая терпения…»

Они вошли в большой круглый зал, где голоса тонули в реве, который нарастал и опадал, как крики болельщиков на футбольном стадионе. Трубы тоннелей, извергавшие в зал толпу за толпой, чередовались с квадратными дверьми, куда этот людской поток направлялся. Помимо белых халатов, Ланарк видел зеленые плащи, коричневые комбинезоны, голубую униформу, темно-серые деловые костюмы. Подняв глаза кверху, он пошатнулся. По стенам огромной вертикальной шахты непрерывно пробегали вверх золотые и оранжевые огоньки, описывая уменьшавшиеся, как в мишени, круги. Манро схватил Ланарка за руку и потянул к двери, которая распахнулась, а потом плавно закрылась у них за спиной.

Они оказались в лифте, с застоявшимся, как бывает в маленьких помещениях, воздухом. Подняв глаза к круглой сетке на потолке, Манро произнес:

– Клоаку, пожалуйста. Вход любой. – Послышалось слабое жужжание, однако других признаков того, что лифт движется, не замечалось. – Акустика в коридорах такая, что ничего невозможно понять. Вы о чем-то спрашивали?

– Почему народ движется только в одном направлении?

– С каждой палатой соединены два коридора: один для входа, другой для выхода. Это помогает циркуляции воздуха, а кроме того, никто не движется навстречу потоку.

– Кто были эти люди, в большом зале?

– Доктора, как вы и я.

– Но доктора составляли крохотное меньшинство.

– Вы так думаете? Вполне возможно. Нам нужны инженеры, администраторы, химики, чтобы обеспечивать освещение, синтез пищи и прочее, но с ними мы видимся только в залах; они пользуются собственными коридорами. Странная публика. Каждый, водопроводчик то или радист, воображает, будто он с коллегами – это и есть институт, а прочие – только обслуживающий персонал. Наверное, от этого их работа кажется им более нужной, однако здравое размышление убедило бы их в том, что задача института – чистка поступлений.

– Чистка поступлений?

– Лечение пациентов.

Дверь лифта открылась, и в ноздри Ланарку ударила сильнейшая вонь – запах гнили, который он заметил впервые, когда исчез в темноте Глопи. Манро пересек платформу и, взявшись за ограждение, устремил взгляд вниз. Справа и слева платформа искривлялась, словно бы окружая громадный резервуар, однако противоположную сторону Ланарк рассмотреть не мог, хотя прожекторы на темном потолке бросали вниз косые лучи. Сверху, издалека, доносились громкие мерзкие звуки, как будто проигрывали на очень низкой скорости танцевальную музыку, а за оградой, из глубины, ползло многоголосое шипение. Не отходя от двери лифта, Ланарк спросил нетвердым голосом:

– Зачем мы сюда пришли?

Манро огляделся:

– Здесь находится наша самая большая палата для ухудшившихся. Мы держим тут безнадежных размягчившихся. Они счастливы. Идите сюда и посмотрите.

– Вы говорили, мне не придется иметь дело ни с кем, чей случай не является разновидностью моего!

– Болезни принимают различные формы, но все они порождаются одной и той же аномалией. Идите сюда и посмотрите.

– Если я перегнусь через перила, меня, наверное, стошнит.

Манро смерил его взглядом, пожал плечами и вернулся в лифт. Он сказал в сетку: «Профессор Озенфант»; дверь закрылась, и воздух тихо зажужжал. Прислонившись к стене, Манро упрятал правую ладонь в левый рукав, а левую – в правый. Секунду-другую он хмуро созерцал свои туфли, потом поднял внезапно просветлевший взгляд.

– Скажите, доктор Ланарк, как связаны ваша любовь к обширным панорамам и ваше отвращение к людским проблемам?

Ланарк молчал.

Дверь отворилась, и они вышли в еще один необъятный шумный зал, лишенный потолка. Поступавшие сверху звуковые импульсы и сгустки света вытекали через тоннели, куда устремлялся и народ из лифтов. У входа в тоннель, куда Манро повел Ланарка, висел список фамилий:

Они поспешили мимо, сквозь шум различая отрывочные реплики невидимок:

«…рад видеть в небе свет…»

«…на стенах блестели рамы…»

«…необходимы медицинские заключения…»

«…верблюды в Аравии…»

«…уничтожая сладость…»

Манро с Ланарком достигли того места, где половина фамилий была напечатана на одной стене, а половина – на другой и где тоннель разветвлялся и сужался. Миновав три таких развилки, они вошли в низкий одиночный тоннель с надписью «ОЗЕНФАНТ». За блестящей красной занавеской виднелась тяжелая коричневая ткань. Манро отодвинул ее, и они ступили в обширные величественные покои. С изящного карниза свешивались гобелены, сотканные из красных, зеленых и золотых нитей; они касались мраморного пола в черно-белую клетку. Там и сям были беспорядочно расставлены старинные стулья, кресла, софы, в промежутках валялись струнные инструменты, похожие на лютни и скрипки. В углу, рядом с громоздкой старомодной рентгеновской установкой, виднелось большое пианино. В центре комнаты, спиной к двери, стоял, склонясь над верстаком, мужчина в черных брюках и жилетке и обрабатывал наждачной шкуркой края наполовину готовой гитары. Он выпрямился и повернулся к вошедшим, улыбаясь и вытирая руки шелковым платком с ярким рисунком. Это был плотный молодой человек со светлой бородкой клинышком. Закатанные выше локтя рукава обнажали его крепкие волосатые предплечья, однако воротничок и галстук были в безупречном порядке; жилет, равно как и брюки со стрелками, сидел идеально, начищенные туфли сияли. Cо словами: «А, Манро, вы привели моего нового помощника. Садитесь оба, побеседуем» – он подошел к гостям.

Манро отозвался:

– К сожалению, мне придется уйти. Я уже наскучил доктору Ланарку, а кроме того, у меня много работы.

– Нет, дружище, останьтесь еще хоть на минуточку! Один из пациентов вот-вот превратится в саламандру – зрелище неизменно впечатляющее. Садитесь, я вам покажу. – Он указал на диван и встал перед гостями, промакивая лоб платком. – Скажите, Ланарк, на каком инструменте вы играете?

– Ни на каком.

– Но вы интересуетесь музыкой?

– Нет.

– Может, вы разбираетесь в регтайме, джазе, буги-вуги, рок-н-ролле?

– Нет.

Озенфант вздохнул:

– Этого я и боялся. Но ничего, есть и другие способы найти общий язык с пациентами. Сейчас я покажу вам одного.

Озенфант шагнул к ближайшему гобелену и отдернул его, обнажив круглый стеклянный экран на стене. Внизу висел небольшой микрофон. Озенфант подтянул его к дивану (за микрофоном волочился тонкий кабель), сел и произнес:

– Говорит Озенфант. Покажите мне двенадцатую комнату.

Неоновые лампы на потолке погасли, и на экране высветился расплывчатый образ, похожий на рыцаря в готической кольчуге, возлежащего на могильной плите. Картина сделалась разборчивее: скорее это был доисторический ящер на стальном столе. Кожа была черная, из бугорчатых суставов торчали розовые и пурпурные иглы, гениталии были спрятаны среди пурпурных шипов; двойной ряд шипов, направленных вниз, поддерживал тело над столом, дюймах в девяти. Шея отсутствовала, подбородок тоже; голова росла прямо из ключиц, переходя в разинутый клюв, похожий на клюв гигантской кукушки. Других черт лица не наблюдалось, кроме пустых двух выпуклостей – жалкого подобия глазных яблок.

Манро заметил:

– Пасть открыта.

– Да, но воздух над ней трепещет. Скоро она захлопнется, и тогда – бум!

– Когда его доставили?

– Тому назад девять месяцев, девять дней и двадцать два часа. Прибыл он почти таким же, как сейчас: ничего человеческого, кроме рук, глотки и сосцевидного отростка. Любил как будто джаз – цеплялся за остатки саксофона. Поэтому я сказал: «Он увлекается музыкой, я сам буду его лечить». К несчастью, я совсем не разбираюсь в джазе. Попробовал Дебюсси (иногда в подобных случаях срабатывает), потом романтиков девятнадцатого века. Я окружал его Вагнером, заваливал Брамсом, развлекал Мендельсоном. Результат нулевой. В отчаянии я отступил в глубь веков, и кто же в итоге подействовал? Скарлатти. Когда я играл «Торжественное шествие», человеческие части тела пациента становились каждый раз розовыми и нежными, как детские ягодицы.

Прикрыв глаза, Озенфант послал в потолок воздушный поцелуй.

– Ну вот, все так и шло, пока, шесть часов назад, он за пять минут не обратился полностью в дракона. Наверное, я плохо играю на клавикордах? Но кто в этом несчастном институте мог бы меня заменить?

Манро заметил:

– Вы предполагали, что он розовеет от удовольствия. Но это могла быть ярость. Может, он не любит Скарлатти. Нужно было спросить.

– Я не верю в вербальную терапию. Слова – это язык лжи и лукавства. А музыка не лжет. Музыка обращается к сердцу.

Ланарк нетерпеливо заерзал. В свете экрана была видна улыбка Озенфанта – настолько неподвижная, что в ней отсутствовало выражение; брови же непрерывно шевелились, изображая преувеличенную задумчивость, удивление или скорбь.

Озенфант произнес:

– Ланарку наскучили технические подробности. Покажу-ка я ему других пациентов.

Он бросил несколько слов в микрофон, и на экране стали сменять друг друга драконы на стальных столах. У одних кожа блестела; другие были покрыты черепашьим панцирем; третьи обросли чешуей, как рыбы или крокодилы. Бóльшая часть имела иглы и шипы, иные носили гигантские рога – порой оленьи, разветвленные; но самое чудовищное заключалось в какой-нибудь детали: человеческой ноге, ухе, груди, выступавшей из оболочки динозавра. На краю одного из столов сидел незнакомый доктор и изучал шахматную доску, уравновешенную на драконьем брюхе.

– Это Макуам, – сказал Озенфант, – он тоже ничего не смыслит в музыке. Он лечит сухие, рациональные натуры: учит их играть в шахматы и в игры, не имеющие конца. Думает, если какой-нибудь пациент его обыграет, с него тут же спадет броня, но пока он им не по зубам. Вы играете в какие-нибудь игры, Ланарк?

– Нет.

В другой комнате сидел, приблизив ухо к драконьему клюву, худосочный священник с очень несчастными глазами.

– Это монсеньор Ноукс, наш единственный врач, использующий в качестве лечебного средства религию. Прежде их было не сосчитать: лютеране, иудаисты, атеисты, мусульмане – всех не упомнить. Теперь все тяжелые религиозные случаи достаются бедняге Ноуксу. Слава богу, их бывает не так уж много.

– У него несчастный вид.

– Да, он принимает свою работу слишком близко к сердцу. Он католик, а лечить приходится квакеров и англикан. Вы привержены религии, Ланарк?

– Нет.

– Видите ли, лечение идет успешней, если доктора и пациента что-нибудь объединяет. Как бы вы себя описали?

– Не смогу.

Озенфант рассмеялся:

– Конечно. Глупый вопрос. Лимон не чувствует горечи, он только впитывает дождь. Манро, опишите мне Ланарка.

– Упрямый и подозрительный, – отозвался Манро. – Неглуп, но не стремится мыслить широко.

– Хорошо. У меня есть для вас пациентка. Тоже упрямая, тоже подозрительная, с острым умом, который только углубляет ее бездонное, поистине бездонное отчаяние. – Озенфант сказал в микрофон: – Покажите первую палату, мы хотим посмотреть на пациентку сверху.

На экране возник отливавший серебром дракон меж парой сложенных бронзовых крыльев. Вдоль одного крыла лежала толстая конечность с семью бронзовыми когтями на конце, вдоль другого – человеческая рука, тонкая и нежная.

– Видите крылья? Явление, характерное для крайне тяжелых случаев, хотя пользоваться ими больные не могут. Но эта пациентка предается отчаянию с такой безумной энергией, что я как-то питал надежды. Она не любит музыку, и мне, музыканту, пришлось снизойти до вербальной терапии. Я обращался к ней как самый тривиальный критик и дошел до такого отчаяния, что решил отдать ее катализатору. Но вместо этого мы отдадим ее Ланарку.

«Плин-плон», – сказало радио. Озенфант вынул устройство из кармана жилетки и повернул выключатель. Чей-то голос сообщил, что пациент двенадцать превращается в саламандру.

– Быстро! Двенадцатая палата, – распорядился Озенфант в микрофон.

В двенадцатой комнате было трудно что-либо разглядеть: из внезапно захлопнувшегося драконьего клюва, клубясь, устремлялись наружу белые испарения. Из округлостей на голове били лучи, тело корчилось.

– Не надо света, пожалуйста! – крикнул Озенфант. – Нам хватит одного нагрева, чтобы наблюдать.

Разом воцарившаяся темнота ошеломила Ланарка; он различал только искры и круги в собственных глазах. С одной стороны доносилось частое сухое дыхание Манро, с другой дышал через рот Озенфант.

Ланарк спросил:

– Что происходит?

Озенфант пояснил:

– Все его органы испускают сияющий свет, способный нас ослепить. Скоро вы его увидите благодаря тепловому излучению.

Вскоре Ланарк вздрогнул оттого, что Озенфант начал шептать ему на ухо:

– Тепло, создаваемое телом, легко перемещается в нем, переполняя – во время актов великодушия и самосохранения – поры, пенис, анус, глаза, губы, конечности и кончики пальцев. Многие, однако, боятся холода и пытаются удержать больше тепла, чем отдают. Если хотя бы один орган или конечность перестает отдавать тепло, последнее скапливается и превращает поверхность органа в изолирующую броню. Какая часть тела у вас покрылась драконьей кожей?

– Рука с ладонью.

– Вы трогали их другой, нормальной рукой?

– Да. Они были холодные.

– Вот именно. Тепло не выходило наружу. Но не поступало также и внутрь! А поскольку человек сильнее чувствует тепло, поступающее извне, а не собственное, то при наличии брони прочим частям человеческого тела делается холодно. Заставляет ли это его снять с себя броню? Редко. Подобно стране, проигрывающей несправедливую войну, он отказывается сдаться или отступить, а вместо этого наращивает брони все больше и больше. Начинает он с того, что ограничивает, к примеру, свои привязанности, вожделения или разум, но далее коркой покрываются и сердце, и половые органы, и мозг, и руки, и кожа. Он ничего не делает, только разговаривает и питается; для того чтобы принимать и отдавать, у него остается одно-единственное отверстие. Затем закрывается и рот, тепло не находит выхода, оно нарастает внутри организма, пока… смотрите и увидите.

Окружавшую их густую, непроглядную тьму прорезала изогнутая нить, светившаяся алым светом. Она дергалась и росла в обе стороны, пока не превратилась в вытянутый контур дракона: расставленные задние лапы, хищно вклинивающиеся в темноту передние, мотающаяся из стороны в сторону большая голова. У Ланарка возникло жуткое ощущение, будто зверь стоит рядом, перед ним. В сплошной черноте сравнивать размер было не с чем, и зверь представлялся громадным. Движения его вызывались, возможно, болью, но в них чудилось грозное ликование. Внутри контура головы на месте глаз появились две звездочки, затем и все тело засверкало белыми и золотыми искрами. Ланарку казалось, что огромный грубый силуэт висит над ним в небе, на расстоянии многих миль; что это было созвездие, похожее на человеческую фигуру. Последняя сжалась в золотое пятнышко, а потом раздулась в ослепительный шар. Раздался удар грома, и на мгновение в комнате сделалось очень жарко. Пол дрогнул, включился свет.

Зрение не сразу обрело ясность. Гром замолк, но инструменты в комнате все еще откликались на него бренчанием и звоном. Ланарк заметил Манро, сидевшего рядом. На лбу его виднелась испарина. Он тщательно полировал носовым платком очки. Пустой экран делила на две части трещина, однако микрофон висел внизу все так же аккуратно. Озенфант стоял поодаль, рассматривая скрипку.

– Взгляните! – вскричал он. – Струна А порвалась. А некоторые еще уверяют, будто у страдивариуса нет души.

Манро заметил:

– Я не специалист по саламандрам, но мне кажется, вибрация была уж очень сильной.

– В самом деле. В этой небольшой вспышке было больше миллиона мегатермов.

– Не может быть!

– Верно. Я это докажу. – Озенфант извлек радио. – Озенфант желает поговорить с инженером Джонсоном… Привет, Джонсон, ты получил свою саламандру, и как она?.. А, понятно. Как бы то ни было, у меня треснул видеоэкран, так что замените его поскорей, пожалуйста. – Сунув радио в карман, Озенфант быстро проговорил: – Не совсем миллион мегатермов, но на месяц-два хватит.

Он наклонился и поднял арфу, завалившуюся на бок. Ланарк резко спросил:

– Это тепло используется?

– Конечно. Обогреваться-то нам надо.

– Это отвратительно!

– Почему?

Ланарк зачастил, начал заикаться, потом принудил себя говорить медленней:

– Я знаю, больным становится хуже. Это печально, однако понятно. Но чтобы бодрые здоровые люди обращали чужое несчастье себе на пользу – это отвратительно!

– А что бы вы предпочли? Мир с выгребной ямой в глубине, куда сваливаются безнадежно испорченные, чтобы вечно там гнить? Это устаревшая модель вселенной.

– И очень нищенское существование, – добавил Манро. – Если бы мы не извлекали пользу из своих неудач, мы не могли бы никого вылечить. Мне нужно идти. Ланарк, у персонала наших отделений клубы разные, но если вы когда-нибудь соберетесь покинуть институт, мы вновь встретимся. Теперь ваш советчик – профессор Озенфант, так что удачи вам, и постарайтесь не впадать в ярость.

Ланарку так хотелось выяснить, всерьез ли было сделано последнее замечание, что он напряженно уставился на спокойное кроткое лицо Манро и не отозвался на его крепкое рукопожатие.

– Отличный совет, – пробормотал Озенфант.

Он открыл дверь, и Манро вышел.

Посмеиваясь и потирая руки, Озенфант вернулся на середину комнаты.

– Заметили, как у него вспотел лоб? Ему не понравилось это зрелище, он ригорист, Ланарк. Наша болезнь не будит в нем сочувствие.

– Что значит «ригорист»?

– Тот, кто торгует своим теплом. Ригористы не держат тепло в себе, но, отдавая его, желают получить в обмен свежие запасы. Это очень надежные люди; заболев, они распадаются на кристаллы, необходимые для производства линий связи, мы же с вами в подобных случаях идем другим путем. Вот почему нас так волнует взрыв саламандры. Мы нутром чувствуем справедливость такого возмездия. Вы ведь почувствовали радостное волнение, так?

– Почувствовал – и раскаиваюсь в этом.

– От вашего раскаяния никакого проку. А теперь, может быть, вы захотите встретиться с вашей пациенткой. – Озенфант поднял угол еще одного гобелена, за которым оказалась круглая низкая дверь. – Ее палата там.

– Но что я должен делать?

– Раз вы умеете только разговаривать, то этим и займитесь.

– О чем мне говорить?

– Не знаю. Хороший врач не несет больному лекарство, а узнает от больного, какое лекарство требуется. Мой пациент превратился сегодня в саламандру, так как я лучше его понимал, чем его лечить. Я часто делаю такие ошибки, потому что считаю себя больно умным. Вы же знаете, что вы невежда, и в этом ваше преимущество.

Ланарк стоял, засунув руки в карманы, покусывал нижнюю губу и притопывал одной ногой.

Озенфант проговорил:

– Если вы не пойдете, я определенно пошлю к ней катализатора.

– Кто такой «катализатор»?

– Очень важный специалист, которого вызывают в случае затяжной болезни, когда другие методы не дают результата. Катализатор провоцирует очень быстрое ухудшение. Почему вы противитесь?

– Потому что боюсь! – неистово выкрикнул Ланарк. – Вы хотите свести меня с чьим-то отчаянием, а я ненавижу отчаяние! Я хочу быть свободным, а свобода – это независимость от других людей!

Озенфант с улыбкой кивнул:

– Самое что ни на есть драконовское чувство! Но вы больше не дракон. Пора узнать другие эмоции. – Улыбка сползла с лица Озенфанта, оставив его удивительно бесстрастным. Он отпустил гобелен, подошел к верстаку и поднял лобзик. – Вы чувствуете, что я на вас нажимаю, и вам это не нравится, – сказал он резко. – Поступайте, как вам вздумается. Но у меня есть работа, и я буду рад, если вы не станете больше занимать мое время.

Он склонился над гитарой. Ланарк разочарованным взглядом уставился на угол гобелена. На нем была изображена величественная женщина (Correctio Conversio, согласно надписи), попиравшая ногами простертого юношу в короне (Tarquinius, согласно надписи). Наконец Ланарк отдернул гобелен, перешагнул порог и углубился в коридор.