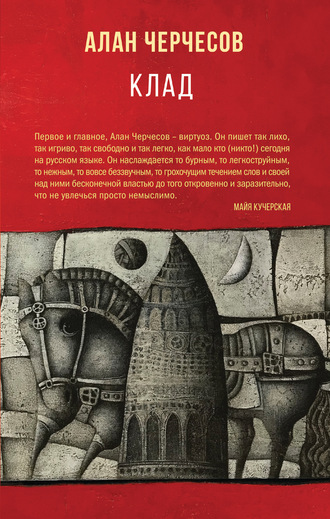

Алан Черчесов

Клад

– Оттого что таскать пустоту – тяжело. Помнишь легенду о горемыке Сизифе? Кажется, я ее расшифровала. Камень, что бедолага прет в гору, и есть пустота. Греки те еще мастаки на метафоры. Да и боги у них человечней: грешат, попадают впросак, сквернословят и квасят без меры, как люди. Оно и понятно: все эти зевсы с афинами созданы были по нашему образу и подобию, а не наоборот. Может, с тех пор как мы их согнали с Олимпа, и пошло все у нас вверх тормашками? Сам посуди: разве не проще поладить с собственными кровными шалунишками, заигравшимися на высокогорье в правителей, чем трястись поджилками из-за невидимого папаши, одного на шесть или семь миллиардов, у которого только и дел, что стращать, не платить алименты да лениться ударить палец о палец, чтобы явить нам свою справедливость? На сей счет, между прочим, имеется афоризм: если Бог есть, но делает вид, что Его нет, то не стоит Ему в этом препятствовать.

– А если Он шлет потом громы и молнии?

– Значит, вышел прокол с маскировкой.

– Выходит, Он все-таки есть?

– Выходит, Его слишком мало.

– Получается, надо помочь.

– Не мешало бы. Но тут мы опять возвращаемся к нашим истокам: Земля для любви приспособлена мало. Как и для самопожертвования. Хорошо, что хоть Богу прекрасно известно, что Он ни к чему не причастен. В этом и состоит Божий Промысел: быть ни к чему не причастным и осыпаться за это хвалой.

– Раньше ты в Него верила.

– А потом поняла: незачем вмешивать Бога в наши проблемы, выставляя сбежавшим сообщником. У Него и так высший срок: осужденный на вечность…

* * *

Тысячи камер по городу были расставлены вот уже несколько лет, однако программу распознавания лиц внедрили лишь к февралю.

Распространителей масок поймали не всех и не сразу. Запрещенный товар скупали у мафии оптом и распродавали в подпольную розницу. Пользуясь тем, что ввоз масок в РФ подпадал под статью «контрабанда», подсуетились ушлые самоделкины. Оттеснив спекулянтов, они под завязку насытили рынок своей контрафактной продукцией. Спрос на латекс многократно возрос. Потом резко упал – когда за ношение масок ввели админштраф в пятьсот минимальных окладов. Большинству потребителей наказание было не по карману, а посему «вероломные планы врагов подорвать госустои страны» потерпели фиаско.

– Говорят, намечаются обыски. А еще говорят, научились сквозь маски прочитывать лица.

– Плевать.

– Так и так ты не носишь свою.

– Наплевать.

– За полгода – ни разу.

– Отвянь.

– Я и то надевал.

– Ты герой. В микромикроформате. Забыл?

– Мне показалось, или ты в самом деле становишься сукой?

– Да пошел ты, ссыкло!

– Истеричка.

– Мудак.

– Психопатка.

– Ничтожество. Тряпка.

Он посмотрел на цветок, на жену и опять на цветок, на сей раз – озадаченно: Караваджо на их перебранку не отреагировал. Странно, подумал супруг.

Потом сообщил (или все же спросил?):

– Я тебя ненавижу. (?)

– А мне на тебя наплевать.

– Это мне наплевать, – буркнул он, распаляясь, но как бы с ленцой, без души. – На тебя и твои кретинизмы.

– Не забрызгай слюной лепестки, василиск недоделанный.

– Ладно. Запомни.

– Да что в тебе помнить? Давно ничего не осталось. Ты сам уже маска. Кусок негодящей резины.

Муж зевнул.

– Черт с тобой. Оставляй, если хочешь.

– Хочу.

Он швырнул ей свою.

Увернулась.

Маска шмякнулась о занавеску и, причмокнув, скатилась распоротым мячиком к плинтусу.

Жена усмехнулась.

Вот сейчас я и вправду ее ненавижу, подумал супруг, включил телефон, засек время, потом подождал, посчитал и проверил.

Не так уж и долго.

– Две минуты семнадцать.

Супруга презрительно вскинула бровь и, уткнувшись в ноутбук, промолчала.

– Две и семнадцать секунд. Столько я ненавидел.

– Негусто.

Подумал: зато весь вспотел, хоть в тазу выжимай.

– А если найдут?

– Не найдут.

– Ну а если найдут?

– Я устала бояться.

– Я тоже, – он снова зевнул. – Только устать – это ведь не перестать. Или ты перестала бояться?

– Все, что у нас еще есть своего, это лица.

– Зачем тогда маски?

– Чтоб уберечь наши лица от слежки – хотя б на чуть-чуть.

– Почему же тогда ты…

– Боялась. Я и сейчас их боюсь. Просто очень устала.

– Я тоже.

Пора б ей пойти на попятную, подумал мужчина, украдкой взглянув на часы.

– Если ты хочешь, порвем.

Минута шестнадцать секунд.

Добавив к ним двадцать, он твердо сказал:

– Не хочу.

– Но порвем?

– Я не знаю. Какой нам с них прок?

– Никакого.

– Только себя подставляем.

– Согласна.

– И ради чего? Ради дурацкой бравады!

– Я-то думала, ради сопротивления.

– Не носить, чтобы прятать?

– Прятать, чтобы носить. Не обязательно на голове. Можно и в голове. Разве нет?

– В голове – это можно. В ней можно носить что угодно. Не обязательно маску. Она-то тебе для чего?

Сверкнула недобро глазами:

– Чтобы совсем не утратить навыки прямохождения! Или, по-твоему, этого мало?

– Мы сделаем так, как ты хочешь.

– А ты так не хочешь?

– Хочу.

– Ты не хочешь!

– Хочу.

– Ты не хочешь.

– Я тряпка.

– Ты просто боишься.

– Боюсь.

Тридцать восемь секунд.

– Просто я идиотка.

– Это я просто трус.

– Если хочешь, порви.

– Ни за что.

– Хочешь, сама их порву?

– Если хочешь.

– Сколько раз повторять: не хочу!

– Успокойся! Мы их не порвем.

– Поклянись!

Он поклялся.

Она соскользнула со стула. Муж упал на колени и перехватил на лету, не дав расшибиться лицом о паркет.

Натолкавшись в объятьях, женщина влажно уткнулась мужчине в рубашку и зарыдала.

«А вот интересно, я ее точно люблю?» – думал он и старался припомнить на ощупь, как прежде, в былые эпохи, изъяснялась руками их исповедальная нежность.

Ночью они на износ истязали друг друга – то ли гневливой любовью, то ли брезгливым отчаянием.

Наутро супруг обнаружил жену у дымящейся раковины.

– Так будет лучше, – сказала она.

– Достаточно было порезать.

– Мне захотелось поджечь. И я подожгла, только очень воняло. Пришлось открыть кран.

– Можешь уже закрутить.

– Не могу.

– Давай я.

– Погоди. Пусть течет.

– Для чего?

– Таковы обстоятельства.

Позже она рассказала, как ее дед-профессор на старости лет обзавелся деменцией.

Это случилось на лекции: ни с того ни с сего запнулся на полуслове и стал грызть мелок. Потом снял пиджак, наслюнявил подкладку пузырчатой белью, сложил его вдвое и начал тереть, не обращая внимания на изумленные возгласы аудитории.

Постирушки прервали охранники.

Вызвали санитаров и бабку.

Из деканата его повезли к мозгоправу, а после осмотра – в больницу, где продержали профессора несколько месяцев.

– Когда он вернулся, меня к нему не подпускали…

Днем дед бывал еще ничего. По солдатской привычке вставал на рассвете, делал зарядку, пил чай с крендельком. За столом себя вел, как всегда: был неизменно опрятен и вежлив. Затем уходил в кабинет и часами читал, но сложные тексты усваивал плохо, а на простые бесился, драл в клочья страницы и знай приговаривал: «Кыш отсель, шелуха!»

К вечеру дед утомлялся, плюхался в кресло и дулся на бабку. Иногда сквернословил и порывался влепить ей пощечину. Но самые гнусные пакости отчебучивал по ночам: то запоет во всю глотку «Дубинушку», то стащит из бара коньяк, напялит пальто на пижаму и намылится в парк «покутить с сирым племенем», то достанет портняжные ножницы и раскромсает одеяло на спящей супруге. На ее возмущение: дескать, какого рожна, – дед прикладывал палец к губам и шептал: «Таковы, душенька, обстоятельства».

Раскидает все вещи из шкафа. «Зачем?» – «Таковы обстоятельства».

Поколотит посуду на кухне. «Да что ж это, как это?! Ты для чего?..» – «Тссс!.. – и талдычит свое: – Меня понуждают к тому, ангел мой, обстоятельства».

Врач советовал бабке ему не перечить, а то мало ли что!..

Темнота, консонируя с мраком сознания, навевала на деда морок роковых наваждений.

Как-то в четыре утра старушка нашла экс-профессора мирно урчащим у кухонной раковины с напиханной кипой бумаг, на которые лилась потоком вода. Обернувшись с лукавой улыбкой, дед пробормотал: «Прав был Михал Афанасьич: они не горят. Наипаче – никчемные».

– Так он «сжег» свои рукописи. Целую груду обшарпанных папок – его завещание пытливым потомкам. «Испепелил» в костре слабоумия столь любимую маску всезнайки. В этой вот самой облупленной раковине… Приобретенная глупость хуже врожденной: с первой теряешь достоинство, со второй его даже не ищешь… Вынеси мусор, пожалуйста.

* * *

К августу дом задрожал и наполнился дребезгом. Казалось, что стены сверлят с четырех сторон сразу и вдобавок на всех этажах. От адского шума ремонтных работ было впору рехнуться.

Долбеж начинался уже с полвосьмого утра и не прекращался до вечера.

Чтоб оградить Невозможку, прикупили литой куполок из стекла и подвели под него портативный компрессор.

– Это то, что я думаю?

– Думаю, да.

Опасаясь прослушки, уговорились использовать местоимения в третьем лице.

– Ну и как он?

– Пойдет. Только проблемы со сном.

– Надо же! И у нее.

Или:

– У него на работе все норм?

– Более-менее. А у нее?

– Ковыряется дни напролет в лабудени.

– Хорошо б им обоим смотаться на дачу.

– Будто она у них есть!

– Дача есть у друзей.

– А они у них есть?

– Да кто их теперь разберет. Может, кто-то и есть.

– Никого у них нет.

– Кроме ляльки.

– Точно! Кроме ребенка.

– И это немало.

– Еще как немало.

Эзопов язык выручал не всегда. Из-за хронического недосыпа женщина часто бывала не в духе, постоянно сетовала на мигрень, раздражалась по всякому поводу и распекала супруга без конспираторских иносказаний – на ты:

– Думай потише! Мешаешь заснуть.

Или:

– Сколько можно не двигаться! Лежу, словно с трупом. Как мне заснуть, когда рядом труп?

За завтраком хмуро делились:

– Во сне она стонет.

– А он – как не дышит.

* * *

Однажды во время планерки муж понял, что заикается мыслями. За каждым немолвленным слогом ютились десятки стреноженных слов, готовых в мгновение ока сорвать ненавистные путы и ринуться вскачь, унестись врассыпную по вольным рискованным тропам и погубить оседлавшего их верхового. Страх невзначай сболтнуть вслух крамолу был в нем столь силен, что неделю спустя на летучку мужчина пришел с перевязанным горлом.

– Ангина? – спросил, отшатнувшись, Архипов.

Он виновато кивнул.

– Шел бы ты, парень, домой.

Он пошел. И размышлял по дороге о том, что давненько не слышал в курилке, чтобы шефа упоминали по кличке – Архивов. Кажется, даже еще пожалел, что корпоративная трусость изъяла из оборота отменное погонялово.

В вагоне метро было нечем дышать. Стоя вложенным, точно сосиска в хот-дог, между тощей мегерой с колючим мешком и хмельным бегемотом в подтяжках, он вспомнил, что сам и придумал то прозвище.

С перепугу его замутило. Он продрался к дверям и весь перегон давился блевотиной, чтоб изрыгнуть ее в урну на остановке у мраморного столба.

Ощущая противную горечь во рту и терпкую жажду, подумал: «Я тряпка. А ведь когда-то был парусом».

На улице выпил купленной в будке воды, и его опять вывернуло.

«Значит, жажде моей нужна не вода».

Тут его осенило, что ей нужна правда. Ибо тошнило его от всего остального.

Добравшись до скверика в паре кварталов от дома, присел на скамейку и стал слушать птиц.

Вот бы так и сидеть, и дышать. Полудремать, полудумать, полусуществовать. Не трястись, не вздрагивать и не замирать. Не ужиматься. Распрямиться и сметь. Дерзать, ошибаться, кричать. Любить, ненавидеть, мечтать. Плыть, смаковать, безмятежиться…

Снова глотнул из бутылки. Вода на сей раз была честной и вкусной, как правда.

Я сижу здесь, и мне в кои веки не стыдно, думал он, наслаждаясь водой, тишиной и почти-одиночеством.

От бестревожной недвижности в голове прояснилось, и он вывел формулу: правда есть поиски собственной совести. Ложь – лишь иллюзия того, что вы правду уже обрели и что она вам тесна. Как-то так…

Мысль ему очень понравилась, и он разрешил себе выстлать ее продолжение.

Правде нельзя жить без совести. Точка. Дальше, о совести, – с красной строки.

Возможно, темница души?

Скорее, увивший темницу терновник. Ни прислониться, ни встать в полный рост: гнетет, донимает и колет по всякому поводу. Совести лишь бы придраться. Неудивительно, что миллиарды людей предпочитают ей веру: в вере есть иерархия, а значит, поблажка бессовестности. Жертвуем малым во имя великого – запатентованный единобожием кунштюк. Как бы я плохо ни поступал с точки зрения совести, я делаю это во благо великого таинства веры. Вот они, плутни увертливых душ. На таких стратагемах и зиждется преуспеяние клириков.

А если Бог все-таки есть, что тогда? Тошнота?

Слишком кондово. Почти архаично. Надо б состряпать сентенцию поостроумнее…

Он сомкнул веки и попытался отречься от тела, от ветра, от солнца, от жажды, от птиц, от любых притяжений, чтоб восприять трансцендентность, но вместо нее восприял лишь свою приземленность, мирскую тугую телесность.

«Я раб гравитации. Бог – ее враг. Только какой мне прибыток с его левитаций?»

Внезапно его озарило: если Бог есть, то Он тот, Кому хуже всех. Но хуже, чем нам, может быть лишь в теории. Получается, Бог только там на сегодня и водится. Пребывай Он в реальности, это бы означало одно: что характер Его безнадежно испортился.

* * *

Покуда буравили стены, супруги могли говорить что ни попадя. От инфернального скрежета в них просыпался спортивный азарт: покричать в полный голос было и смело, и пьяно, и весело.

Стоило грохоту смолкнуть, как оба опять возвращались к шифровкам.

– У нее ноет зуб.

– Снова кариес?

– Разболелся зуб мудрости. Хочет его удалить.

– Не нужно спешить. Пусть потерпит.

– И сколько прикажешь терпеть? До пришествия третьей Луны?

– До сошествия первой во гроб.

– Да она сама раньше помрет.

– Ничего не помрет. Может жевать и другой стороной. Там же меньше болит?

– У нее там запущенный пародонтоз.

– Не такой и запущенный.

– Много ты понимаешь!

– Много она понимает!

А говорили они приблизительно вот о чем.

ОНА: Как я устала от этих бумагомарак! Раньше давали заказы на книги, теперь – на книжонки.

ОН: Узнаю свою королеву. Растравляешь депрессию по пустякам.

ОНА: По пустякам?! У меня мозги набекрень. Не желаю возиться с коммерческим хламом. За полгода – семнадцатый кряду роман для невежд, дикарей и дебилов.

ОН: Не делай из мухи слона. Пописывай что-то свое – в качестве противоядия. А для дебилов переводи в промежутках.

ОНА: Ты не улавливаешь: я измельчала. Роюсь и роюсь, как шавка в помоях, в голимой макулатуре. Оттого и сама деградирую. Я почти разлагаюсь.

ОН: Нюнить завязывай. Тоже мне – горе! Левой ногой накалякать халтурку за щедрое вознаграждение. Отстрелялась за пару часов и пиши себе Литературу.

ОНА: Да какое там – литература! Я примитивная бездарь.

ОН: Брось прибедняться, не умаляй свой талант.

ОНА: Много ты понимаешь! Дай-ка я объясню про талант: одно дело – писать о том, о чем болит душа, и совсем другое – о чем скулит душонка. Так вот, у меня не душа, а душонка.

ОН: Не подозревал у тебя столь заниженной самооценки.

ОНА: Считай, что это повышенный иммунитет на вульгарную лесть. Жаль, что к нему прилагается рвотный рефлекс на халтуру. Я хочу от нее отказаться.

ОН: Не нужно спешить. Потерпи.

ОНА: И сколько прикажешь терпеть? До пришествия Третьего Времени?

ОН: До сошествия первого в гроб.

ОНА: Я сама помру раньше.

ОН: Пиши. Ну хотя бы попробуй.

ОНА: Противно. Мне даже противно читать.

ОН: Не выдумывай.

ОНА: Честное слово! Что ни тронешь – все фальшь. Книги, музыка, живопись – фальшь. Мы настолько фальшивы, что делаем фальшью искусство, стоит лишь нам на него посмотреть.

ОН: На, открой.

ОНА: Не хочу.

ОН: Твой любимый художник.

ОНА: Убийца!

ОН: Зря, что ли, он создает из убийств красоту? Открывай.

ОНА: Иногда я его ненавижу.

ОН: Это еще почему?

ОНА: Он талант, а я бездарь.

ОН: Много ты понимаешь! Мундик творит, убивая подручное зло. Вот и ты научись.

ОНА: Легко говорить!

ОН: Выпусти бабочек. Тех, что внутри.

ОНА: Хорошо. Я попробую.

* * *

Чтоб услужить продырявленным стенам, практиковали игру в «Посмеемся». Чаще другого смеялись над Штатами:

– Я тебе скинул сноску, читала?

– Нет еще, погоди… На кой ляд мне кремация в Калифорнии?

– Посмотри там в подвале расценки. Заодно с погребением в общей могиле – восемь тысяч «зеленых».

– Ни фига себе! А если отдельная урна – пятнадцать.

– И почти столько же – роды.

– Потому что родиться толпой невозможно.

– Страна, где ты вечно в долгах.

– От рождения до смерти.

– И даже посмертно должник.

– Это если не бомж.

– Это если не бомж.

– Бомжей жгут бесплатно.

– Сердобольно!

– Смешно.

– Смешней некуда.

– Ну и где у них совесть, скажи?

– Вероятно, под мышкой. Там удобнее чешется.

– Совесть?

– Она не болит. В лучшем случае – чешется.

– Результат эволюции? Очень смешно.

Было ли что-то у них отвратительней этой игры?

Может, и не было. Но, с другой стороны, ведь и вправду – смешно!

* * *

Потом началась эпидемия, и стало так страшно, что мало-помалу затмило их прежние страхи: раньше было про жизнь – не про смерть.

– Вот и дошли мы до точки. Теперь уж как пить дать подохнем, – твердила жена.

Ни тени отчаяния в голосе – лишь флегматичное, мстительное удовлетворение.

– Знаешь, что с точкой не так? Прежде чем до нее доберешься, успевает размножиться в многоточие. Не торопи события. Может, еще и проскочим.

Карантин объявили на месяц, затем продлевали еще и еще. Выходить разрешалось три раза в неделю, но лишь за продуктами или в аптеку. Так дезинфекция города обернулась очисткой столицы от жителей.

Людям это не нравилось.

Люди с этим мирились.

Люди смирились со всем, кроме голода. Но поскольку голод пока не свирепствовал, робко скребли по сусекам и смиренно молились о том, чтобы не было голода.

Впрочем, бюджетникам он не грозил: им начисляли зарплату на карты день в день. Не ходить в госархив за свою же получку было довольно забавно. И не стыдно ни капельки.

В остальном время шло, как всегда: текла нефть, возводились дворцы и заборы, полыхали бесхозно леса, разливались запойные реки, сиротели деревни, дрябли сердца, молодились вампиры, скудели пайки, солонели напрасные слезы. Время шло, как стояло. Стояло, но шло…

* * *

Запертые в квартире, супруги наблюдали с балкона за улицей, по которой шныряли рыжие, в тон кирпича с кремлевской стены, каски спецназа. Под сентябрьским привянувшим солнцем щиты и забрала тускло поблескивали, панцири пучились жучьими латами, а стволы и дубинки усато топорщились, отчего отряд «космонавтов» походил на ватагу сноровистых членистоногих. Отловив нарушителей, бойцы паковали смутьянов в плоскомордый автобус с зарешеченными прозорами.

(Тараканья страна, как говаривал старый пират-мизантроп.)

– Снова бросили бомбочку. Ай, молодцы!

– Селедка, – заметил мужчина, – позавчера – помидоры.

– Откуда-то сверху?

– Наверно. Если б под нами, мы бы увидели.

Этажей было двадцать, жили они на седьмом.

– Может, с крыши?

– Навряд ли. Из окна безопасней: кинул, пока долетело – закрыл и сиди себе в тапочках, смейся.

– А на что тогда камеры?

– Они надзирают за тем, что внизу. Мы для верхов – это низ.

– Если так, то метание селедки – наша им карнавальная отповедь. Ты же читал Бахтина?

– Про полифонию Боккаччо?

– Полифония – это о Достоевском. Да и Боккаччо совсем не Боккаччо – Рабле.

– Ах вот оно что! Я и не знал, что Гаргантюэль и пан Фуагра карнавалили.

Ткнула в бок, отпихнула и втиснулась в комнату.

Мужчина поморщился: лучше б еще переждать, чтоб росгвардейцы на нас не подумали. Если не прячешься, вроде как ты ни при чем.

Он постоял минут пять, докурил и зашел.

Женщина полулежала в кресле, отвернувшись к торшеру и закинув ногу на подлокотник. Она нервно хлопала тапком о пятку и теребила кудряшку, словно вязала из локона спицами ровно такой же кокористый локон.

И поза, и тапок, и спицы – верные признаки явной досады.

Муж приобнял за плечи, погладил тугое бедро и клюнул в душистые волосы.

– Ну, чего дуемся?

– Ты эгоист. Все испортил. В кои-то веки меня посетила какая-то здравая мысль!

Снял куртку, разулся, прошлепал на кухню и через минуту нарисовался в проеме с бокалами.

– Сейчас эгоист все исправит.

Отхлебнули вина.

Он свернул в узкий конус салфетку и, напялив колпак, скорчил рожу:

– На арлекина похож?

– Ты похож на балбеса.

– А ты – на супругу балбеса. Давай просвещай.

Допив шардоне, она села, смахнула с макушки мужчины колпак, раскатала салфетку и положила квадратом на скатерть, затем положила бокал ободком на салфетку.

– Карнавал – это мир наизнанку. Маскарадные шествия, где верх и низ меняются местами: лицо становится задом, а сам зад – передом. Здесь все сикось-накось, шиворот-навыворот. Символически знаменует восстание хаоса против незыблемости опостылевшего порядка, опрокидывание догм и устоев. Видел шута, расхаживающего на руках, подрыгивая башмаками с бубенчиками? В таком вот ключе свистопляска, упраздняющая иерархию и пародийно подменяющую социальную субординацию на диаметрально противоположные полюса. В итоге шут объявляется королем.

– А богохульник – епископом.

– Ты меня обманул. Все ты знаешь, историк!

– Я не знаю, а узнаю́ что забыл. Продолжай.

– Шиш тебе.

– Смеховая культура, трикстер и профанация. Попойки блудливой амбивалентности, в чьем похотливом уемистом лоне трагичность сливается в общем экстазе с комичностью… Так?

– Не скажу.

– А еще поругание смерти повальным распутством и плясками. Смерть ведь не очень и смерть?.. Ну же, бахтинка, не вредничай!

– Для карнавала она не фатальна: эдакое уморительное страшилище, к тому же чреватое.

– Сколько бы пугало это ни пыжилось, а все равно лопнет брюхом, из которого выпрыгнет новая жизнь.

– Ибо суть карнавала есть возрождение мира, его обновление.

– Ремарка из зала: обновление на рубеже катастрофы.

– Карнавал – это весело там, где вчера было жутко.

– Помидор и селедка на рыжей броне!

– Самое главное – смех. Нам ведь было смешно?

– Не так, чтоб до колик.

– Дальше будет смешнее.

– Если ребят не поймают.

– Их не поймают. Налей-ка еще.

Она осушила бокал в два глотка и сказала:

– Жаль, скоро сдохнем. Хорошо б перед тем насмеяться… Блин, меня развезло. Я пьяна.

Откинулась в кресле, закрыла глаза и спросила:

– Ты бы с чем это свинство сравнил – нашу жизнь?

Мужчина допил, водрузил фужер на край стола, ухватил промежьем пальцев стеклянный стебелек и подвигал донышком влево-вправо, словно скользил им по льду над обрывом.

– Тараканы, подшитые бабочки… Долбаный Кафка с Набоковым.

– Ух ты! Неплохо… А у тебя есть кошмар? Свой, персональный кошмар?

– Сомневаюсь.

– Могу поделиться парой прелестных кошмариков. Как тебе вот такой? Снится, будто звонишь кому-то по телефону, а он не снимает проклятую трубку. И даже автоответчик не включится. Одни только пип, пип, пип.

– И кому ты звонишь?

– Хоть кому. Или всем. Да без разницы!

– Как-нибудь мне позвони. Я отвечу.

– А еще часто снится, будто я ковыляю за собственной тенью. Таскаюсь за ней от рассвета и до почти темноты, целый день напролет, то срываюсь на бег, то крадусь, выбиваюсь из сил, натираю мозоли, зову, умоляю, а тень все плывет и плывет, как ни в чем не бывало.

– И чему тут расстраиваться?

– Она даже не укорачивается.

– Смотри позитивно: вдруг тень не тает из-за того, что ты посекундно растешь!

– Ну а солнце? Полсуток торчит за спиной?

– Почему бы и нет? Если идти по параболе…

– По-любому – метафора, – отмахнулась она. – Две метафоры тщетной, пропащей и неприкаянной жизни. Звонишь и звонишь, идешь и идешь, но абонент все молчит, а сама ты и с места не сдвинулась. Поэтичная аллегория обреченности… Боже мой, я совсем в растютю. Спать хочу.

– Так поспи.

– Не хочу. Когда я вдрабадан, в голове черт-те что. Стопроцентно приснится кошмар.

Она распахнула глаза, подтянула колени к груди и посмотрела с тревогой на мужа:

– Снова нахлынуло.

– Что?

– То самое чувство. Стоит подумать чуть в сторону, и оно накрывает…

– Чуть в сторону?

– Разве не странно, скажи, что ожидание этого мига длилось тысячи лет? Ты только представь: сотни предков беспамятно сгинули ради того, чтобы я лепетала здесь спьяну нелепости. Прямо мурашки по телу… – Глаза округлились и густо наполнились ужасом. Ужас мутнел и струился слезами по бледным щекам. – Хорошо, что у нас нет детей.

Она задрожала. Пытаясь подняться, задела бокал, уронила, снова рухнула в кресло и стала ругаться.

Муж ей не препятствовал. Лишь удивился, что матерится она компетентно и изобретательно.

Он собрал с пола осколки, вынес на кухню посуду и мусор, покурил в открытую форточку, а когда жена замолчала, вернулся на цыпочках в зал.

– Я не сплю, – сказала она и заснула.

Мужчина смотрел на нее и жалел – не ее, а себя. Потом задремал и не сразу заметил, что супруга уже пробудилась.

– Что тебе снилось?

– Победа. – Она улыбалась – вызывающе, жадно и вместе с тем как-то потерянно, траурно, неизлечимо. – Мы напились в дымину. Сидим и смеемся, бухие в дрова. Наш смех оглушителен, зычен, как гром, и заполняет раскатистым гулом всю комнату. Смеха так много, что он распирает пространство и пускает по стенам гремучие трещины, а он все растет и растет, растет и растет, изнутри разрывая нам легкие. Чтобы не разорваться от смеха, мы с тобою бежим на балкон и, вцепившись в перила, выплескиваем хохот рвотой на шмакодявок, хлопочущих возле автобуса. И ничего не боимся. Потому что наш смех – это щит. И даже не щит. Он карающая булава, которой мы, как орехи щипцами, колем их рыжие каски, эти ржавые скорлупки, начиненные злобой и жлобской напыщенной глупостью. Восстав хаосом смеха против гнилого порядка, мы торжествуем, и смех наш – оружие. Идеальное средство возмездия за все насекомые годы, за изувеченные, струсившие мечты, за наше предательство каждой минуты от растранжиренной нами любви, за ползки по-пластунски под их ненавистные марши, за то, что они исковеркали жизнь и превратили ее в невозможку, за то, наконец, что мы были не мы, а пародия нас…

Она поперхнулась восторгом, взвыла придушенно и разревелась.

«Жизнь – невозможка. Какой точный сон! – размышлял огорошенный муж, подавая ей воду. – Та тоже питается гадостью и из кожи вон лезет, чтобы создать хоть какую-то красоту. Только, сдается мне, наша уже разучилась».

* * *

Кроме множества минусов, у карантина имелось одно преимущество: угроза погибнуть от заражения вирусом все иные проблемы сводила к нулю, в том числе и напряги с прослушкой.

Говорили в квартире теперь без опаски. Вот только слова оказались просрочены. В них будто вселилось прошедшее время. Прошедшее – не прожитое…

Мы опоздали, думал мужчина. Каждый из нас опоздал сам к себе. Оттого и живем в сослагательном наклонении: был бы, стал бы, сказал бы, хотел бы. А впереди – твоя тень, которой уже под тебя никогда не сточиться, потому что белесое солнце застыло плевком у тебя за спиной.

* * *

Поработив земной шар, пандемия шутя поделила людей на два типа. На тех, кто считал: «неплохо, что плохо везде», и на тех, для кого «то, что плохо везде, это плохо».

К какой из подгрупп отнести им себя, супруги не знали. По правде, им было начхать. Лишь санитарный дружинник по дому не проявлял безразличия к судьбе и, взыграв аппетитом, вовсю лопал мух.

– Хомячит в режиме 24/7. Прямо прорва какая-то. Не напасешься.

– Уничтожает носителей вируса. Пусть.

– У него от обжорства клешни огрубели. Ощетинился, как порося!

– Он всего лишь взрослеет.

– И рисует не так, как всегда.

– Ты чего до него докопался? Вполне адекватная живопись. Быть может, мазки стали шире, зато экспрессивнее.

– Малюет тяп-ляп за тяп-ляпом.

– Не придирайся. Он в творческом поиске.

– Твой Караваджо зажрался.

– Сытый художник – успешный художник.

Муж предъявил ей альбом.

– Если ты скажешь, что это красиво…

– Как по мне, симпатично.

– Красиво – вот это!

– Красиво здесь все.

– Пачкотня!

– Реализм.

– Не надоело стебаться?

– Я совершенно серьезно.

– Он же рисует уродство!

– Уродство.

– И это красиво?

– Правдиво. Он воплощает недостижимость.

– Недостижимость чего?

– Красоты, устремлений, любви. Наш питомец взрослеет.

– Он гонит фуфло.

– Или пытается выразить исчезновение подлинного.

– А раньше он что выражал?

– Его лебединую песню.

* * *

Мужчину цветок не простил.

– Он меня цапнул! До крови, стервец, прокусил.

Показал ей: ладонь под фалангой с обеих сторон усыпана алыми точками. Будто игольчатый валик прошелся.

Поковырявшись пинцетом, жена обработала рану и наложила повязку.

– Мундик и сам пострадал: пара щетинок застряла под кожей. Пойду на него посмотрю.

– Кто питается смертью, сам да в смерть обратится! Так змеенышу и передай.

– Может, и ты тогда умер?

Ехидство его уязвило.

– Ладно тебе, не грузись, – обернулась жена. – Подохнем мы вместе.

И он вдруг подумал: не врет.

Он даже не может представить себе, до чего я не вру, подумала женщина и склонилась к цветку с толстой лупой.

* * *

Когда вирус добрался до них, они вызвали «Скорую». Та добиралась до них восемь дней – почти столько же, сколько сам вирус.

Когда вирус настиг их, мужчина подумал: третьего времени нет. А те два, что есть, склеены в петельку Мебиуса: геометрический трюк, при котором стороны скрученной ленты сочленяются сгибом в одну. Всего-то и нужно – перевернуть край какой-либо грани и прислонить ко второму. Так же и здесь. По-другому никак не понять, как зараза проникла к ним в дом: медицинские маски, дистанция и обмывание рук спиртраствором – рекомендации соблюдались неукоснительно. Рядом никто не чихал и не кашлял. Мухи? Едва ли. Для мух у них были пинцет и перчатки. А вот для времени – нет.

Когда просочился в квартиру губительный вирус, супруга сказала:

– Мне трудно дышать. Это он.

– Нам давно уже трудно дышать, – успокоил мужчина. – Ты хоть помнишь, когда мы дышали не трудно?

– Как знаешь, – сказала она. – Хрен редьки не слаще.

В дождь дышать было легче. Восемь дней кряду, пока они ждали врача, в Москве шли дожди.

Когда к ним приехала «Скорая», было уже слишком поздно. Пряча глаза за окошком защитного шлема, терапевт в герметичном скафандре предложил обоих доставить в больницу.

Они уклонились.

– Можем сделать укол.

– Не хотите цветок? – спросила жена. – Экземпляр замечательный. Три в одном: мухоловка, красавец, художник.

Врач и медбрат отказались.

– Старайтесь лежать вниз лицом. Так дышать будет проще.

Жена пошутила:

– Вниз лицом – это даже привычней.

– Вызывайте опять, если что.

Муж хохотнул и закашлялся.

– А вот смеяться я вам не советую! – буркнул доктор, оставив коробочку ампул.

Когда вирус почти их убил, супруга сказала:

– Придется звонить толстяку. Телефончик остался?

– Сейчас поищу.

Пират на звонок не ответил.

А может, мужчине оно примерещилось – и звонок, и внезапная просьба жены, и свое наваждение цветком.

Чем дальше, тем чаще теряли сознание. Главное – восемь секунд, думал муж, когда еще думал, что думает. Но додумать про восемь секунд он ни разу не смог.

Было нечем дышать, но они все дышали. И до последнего дня опекали питомца: пульверизатор, пинцет, цокотухи… (Можно уже без перчаток.) Было только неясно, совершалось ли это в воображении иль наяву.