Аким Сергеевич Лачинов

Преодоление невозможного

Предисловие автора

Когда меня освободили американцы, я думал написать воспоминания о пережитом. Но меня встретили на родине недоброжелательно. Подозрение, недоверие, голод не давали возможность осуществить мечту. Потом учёба, долгие годы трудной, изнурительной учительской работы заставили меня забыть об этом.

Иногда, бывало, посмотришь какой-нибудь фильм из жизни Великой Отечественной войны в кинотеатре или по телевизору – чувствуешь, что нервы напрягаются, наплывают какие-то мысли, воспоминания о пережитом. Так и хочется взяться за перо и написать об этом. Но будничная жизнь постепенно засасывает, отвлекает и опять забываешь о прошлом, живёшь настоящей жизнью.

Так прошло почти 34 года. Как-то я рассказал о некоторых фактах пережитого бывшему фронтовику, учителю истории Русскову Дмитрию Трофимовичу. Он заинтересовался рассказанным. Попросил меня написать о себе, о годах, проведённых на фронте и в плену. Я дал согласие. Но приступить к делу долго не мог: прошло очень много времени, многое позабыто, нет настроения и нет условий, чтобы серьёзно заняться повествованием исторических событий.

Однажды в литературной газете я прочёл о том, что все участники Отечественной войны должны оставить после себя потомкам мемуары, воспоминания о войне. Кроме того, я был ещё в плену, бывший узник фашистских концентрационных лагерей.

И вот опять я в Гудермесе встречаюсь с историком Руссковым. Он опять попросил меня хотя бы коротко написать для газеты о некоторых событиях прошлого. Я всё-таки написал и отдал ему.

Хотя я по специальности словесник, много писал докладов, лекций, официальных документов, отчётов, но писать повествование об исторических событиях не так просто, тем более что в этом отношении никакой практики не было.

Но самая главная проблема в том, что я не могу в подробностях воспроизвести события, так как многие факты и фамилии участников событий позабыты. Кроме того, через несколько дней мне исполнится 62 года (5 июля 1979 г.), а в этом возрасте начинать писать – это почти немыслимо. Но всё-таки я взялся писать.

Может быть этот сырой материал, какой я оставлю потомкам, для некоторых, кто заинтересуется, послужит фундаментом для создания рассказов, повестей и даже романа. Для этого, конечно, нужен опыт, умение, дарование и упорный труд.

Заранее прошу прощения, если читатель почувствует корявый язык, некоторые неточности или искажение фактов, потому что это было очень давно.

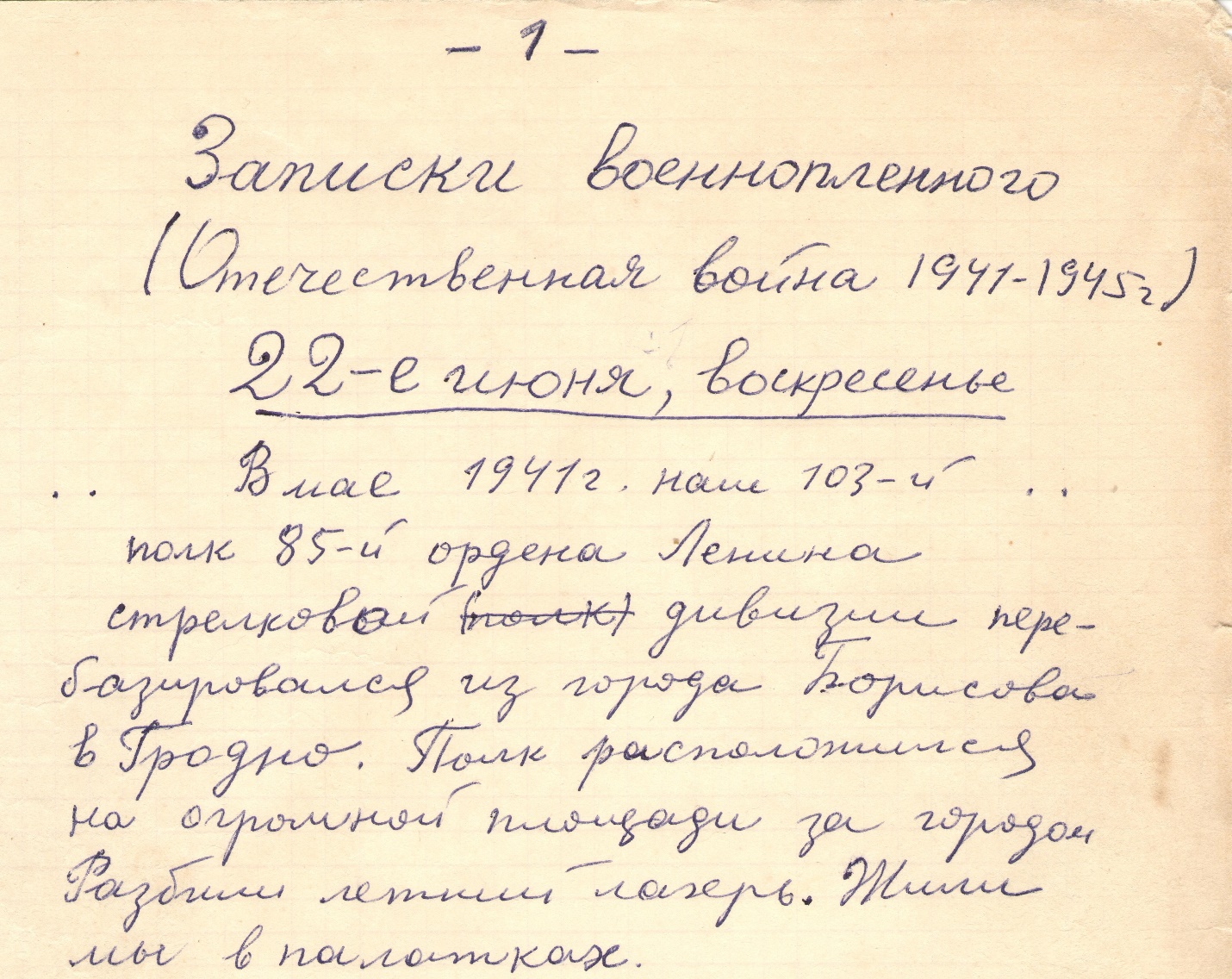

Фрагмент рукописи А.С. Лачинова

22 июня, воскресенье

В мае 1941 года наш 103-й полк 85-й стрелковой дивизии перебазировался из города Борисов в Гродно. На огромной площади за городом разбили летний лагерь. Жили мы в палатках.

Ещё в Борисове меня и моего товарища по роте Михаила Герасименко перевели в штаб полка для выполнения особого задания.

Дисциплина в армии была очень жёсткая. Редко кому удавалось получить увольнительную и выбраться в город. Но перед этим, бойцам приходилось в течение 1-2 часов проходить инструктаж и маршировать строевым шагом. Культурных развлечений, кроме читки газет и журналов да бесед командиров, у нас почти не было.

Поэтому, когда 19 июня в часть прибыл Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, все мы очень обрадовались. В летнем кинотеатре при части собрались красноармейцы. Все места были заняты, очень многие стояли за скамейками и по бокам. На эстраду вышли улыбающиеся жизнерадостные артисты с отличной военной выправкой.

Начался концерт. Участники ансамбля исполняли песни на военно-патриотические темы. Потом на сцену вышла хореографическая группа, которая так задорно сплясала матросский танец, что мы все восхитились постановкой и получили истинное наслаждение. Красноармейцы, сидевшие впереди меня, начали выкрикивать: «Молодцы! Танцуете-то хорошо, посмотрим, как будете воевать!» Дело в том, что в последнее время ходили слухи о военной угрозе Советскому Союзу со стороны фашистской Германии.

Несмотря на договор о ненападении, заключённый между Германией и СССР, народы мира были встревожены фашистской милитаризацией Германии, Италии и Японии.

Концерт прошёл успешно. Все зрители были очень довольны. Пришли мы с Мишей в палатку в хорошем настроении. Но через некоторое время грусть охватила нас обоих. Какое-то чувство подсказывало нам, что в ближайшее время что-то должно случиться. Долго говорили мы о предстоящих делах и легли спать с тяжкими раздумьями о будущем.

Прошло ещё два дня. На душе было очень тяжело. Казалось, причин для тревоги нет, а всё-таки было почему-то тревожно.

21 июня, в субботу, привезли нам фильм. Названия я не помню, но показывали освобождение Западной Белоруссии и Северной Буковины. Решили мы с Михаилом посмотреть этот фильм. Просидели всего минут 20-25 и вернулись в палатку: настроение у обоих хуже некуда. Зажгли свечу. Мы долго сидели, говорили о настоящем и будущем. Уже за полночь легли спать. Под впечатлением беседы, затронувшей многие жизненные вопросы, я долго не мог заснуть. Первым захрапел Герасименко. Наконец, и меня одолел сон.

И снится мне, что я нахожусь в русской церкви. Внутренность поразила меня: всё блестит, везде иконы с изображением Иисуса Христа, Божьей матери и святых; в алтаре священник размахивал кадилом, перед ним группа людей, которая тянула церковную песню, вокруг многочисленные верующие молились.

Не успел я осознать происходящее, как услышал зычный голос командира полка майора Каравашкина. Он обходил палатки и кричал: «Подъём! Какого чёрта вы спите? Война началась!» Было четыре часа утра.

Тревога, поданная полковой сиреной, на нас не подействовала: мы привыкли к ней, так как до этого в течение недели такую тревогу включали ежедневно (шли манёвры), и она всех не касалась.

Майор Каравашкин забежал к нам в палатку. Мы с товарищем вскочили с постели в нижнем белье и стали по команде «смирно». Суровый взгляд командира полка и слово «война» ошеломили нас. Постояли с минуту, приходя в себя. А через пять минут мы с Михаилом были уже в полной боевой готовности.

Над нашим летним военным лагерем «Соло» летели десятки фашистских тяжёлых бомбардировщиков и сбрасывали бомбы на лагерь и город Гродно. Город горел.

Мы получили задание эвакуировать штаб полка. На это ушло примерно минут тридцать. Только погрузили документы на подводы и отъехали метров 600, как на штаб сбросили бомбу. От здания осталось одно название. Вокруг лежало множество убитых бойцов. Одна бомба, по рассказам очевидцев, упала прямо на голову Беленсону, бойцу нашей роты, участнику художественной самодеятельности, обладавшему очень хорошим голосом. Он выступал в Минске и в Кремле на смотре художественной самодеятельности.

Стояла ясная солнечная погода. С самого утра уже припекало. В такую погоду хорошо пойти на речку да искупаться. Куда там! К пеклу природному добавилось пекло войны. В лагере наблюдалось большое движение: батальоны, роты, взводы и другие подразделения получали боевые задания. Мы ушли в лес.

По дороге мы видели, как толпы людей семьями и в одиночку в панике шли в сторону Минска, таща за собой домашний скарб, некоторые волочили корову, гнали стадо овец. Плакали дети и женщины. Среди беженцев много евреев. Один из наших бойцов шёл в нижнем белье. Он один остался в живых из 4-го батальона, который в четырёх километрах от границы строил доты и дзоты.

Плач детей, стариков и женщин, рёв коров, блеянье овец, лай собак, грохот орудий и вой самолётов наводили на всех неописуемый ужас. Да ещё додумались гитлеровские лётчики сбрасывать с самолётов пустые бочки, чтобы сильнее действовать на психику людей.

Гитлеровцы с самого начала молниеносно пошли в наступление: с воздуха падали бомбы, артиллерия поливала шквальным огнём, а мотопехотные части постепенно занимали территории.

Наша батарея стала действовать активней. Зенитки сбили один самолёт противника. Немало полегло немецких солдат.

Под вечер мы добрались до леса. Оттуда хорошо был виден город, представлявший собой огромное зарево, как будто солнце спустилось на землю.

К вечеру стрельба затихла с обеих сторон, иногда нет-нет снаряды противника попадали в расположение части.

Мы, начиная с командира полка и заканчивая бойцами, очень тяжело пережили первый день войны. Рядом гибли наши близкие по духу и оружию товарищи. По сей день снятся мне изуродованные снарядами и бомбами тела бойцов, детей, женщин и стариков.

На второй день оперативным дежурным по штабу полка стал капитан Малинин. За несколько дней до войны он был снят с военного учёта, так как болел туберкулёзом. Он собирался уехать на родину ещё в пятницу, но по каким-то обстоятельствам задержался, и поездку отложил на воскресенье. А тут война… У войны свои законы. Здоровые, больные – все должны участвовать в боевых действиях.

Капитан Малинин в траншее налаживал связь с батальонами и командиром полка. Неожиданно он из траншеи прокричал мне: «Лачинов, отныне ты будешь моим помощником!» По его распоряжению я выполнял ряд обязанностей: делал донесения с передовой, передавал приказы капитана батальонам, другим подразделениям и отдельным лицам, составлял списки погибших, собирал медальоны погибших и оказывал медпомощь раненым, хотя такой возможности почти не было без медикаментов, перевязочного материала, пищи.

Из траншеи человек 75 раненых кричали и стонали: «Ой, помогите!», «Мама, я умираю!», «Дайте воды!», «Перевяжите раны!» Одни были в предсмертной агонии, другие просто стонали от боли, а некоторые произносили последние слова: «Прощайте, товарищи…»

Немцы пошли в атаку. Нам пришлось отступить в сторону города Лида. Раненых в траншее оставили (другого выхода не было). Очень часто приходилось рыть окопы.

Как-то, сидя в окопе, я обратился к товарищу по роте:

– Слушай, Солтанбек, дай кусок сухаря, я уже третий день в рот ничего не брал, а вы где-то смогли достать.

Он меня грубо оборвал:

– Свои надо иметь, не дам.

– Сейчас противник откроет артиллерийский огонь, может быть, мы все погибнем, и твои сухари останутся, – добавил я.

Он промолчал. Минуты через две заработала артиллерия противника. Человек 20-25 погибли, в том числе и Солтанбек. Осколок долетел и до моей каски, оторвал кусочек.

Не помню, на третий или четвёртый день противник сильно бомбил расположение нашей части. И получилось так, что наш 103-й полк разделился на две части. Та, что оказалась впереди, заняла оборону, окопалась. Та, что позади, попала под бомбёжку и шквальный артиллерийский огонь. Полегло немало… Но многие остались в живых и искали свою часть. Бомбардировщики противника полетели в сторону Минска, а вражеская артиллерия временно замолкла. Воцарилась гробовая тишина. Мы с Герасименко остались вдвоём на поле боя. Посмотрели вокруг: никого нет, кроме убитых. Несколько минут постояли в молчании. С сердцем стало плохо. Многокилометровые пробеги то вперёд, то назад без еды и воды сказались на моём здоровье. Я уже не мог так быстро двигаться, рыть окопы, как в первые дни войны (а приходилось проходить по 50-70 км в день).

Михаил был намного крепче меня. Его отличали высокий рост, широкие плечи, богатырская сила, спокойствие, деловитость и практичность, а чёрные волосы, карие глаза, широкий лоб и мягкая улыбка на лице придавали ему обаяние.

Он обратился ко мне: «Володя (так меня звали товарищи в армии), я вынужден покинуть тебя, ты очень ослабел, не сможешь быстро идти, я буду прорываться к своим. Если останешься жив, то зайди к моим родителям и расскажи всё обо мне и о войне; если я останусь жив, то зайду к твоим родителям. Прощай». И он побежал на восток. Он думал, что все погибли и его ожидает неминуемый плен. Долго я смотрел ему вслед. Мне было очень жаль, обидно и досадно, что расстался с верным другом. Что поделаешь… У войны свои законы…

Я остался на поле боя один, измождённый, голодный и морально подавленный. Что делать? Я тоже пошёл на восток.

Вдруг вдали увидел: стоит зенитка, а возле неё четыре человека. Я подошёл. Командир орудия крикнул: «Ты чего прохлаждаешься? А ну, подавай снаряды!» В это время летела эскадрилья тяжёлых бомбардировщиков противника. Я с другими бойцами начал подавать снаряды. Их было мало. Только один снаряд попал в хвост вражеского самолёта. Самолёт загорелся и пошёл вниз.

Когда закончились снаряды, я пошёл искать свою часть. По дороге встретил незнакомого полковника. На вид ему было лет сорок, высокого роста, лицо измученное и почерневшее, но приятное. По выражению лица видно было, что где-то в глубине души таятся светлые надежды на будущее. Он ещё не осознал всей трагедии, которая ждёт его и других бойцов и командиров.

Он первый обратился ко мне:

– Куда держишь путь?

– Ищу свою часть, товарищ полковник, – ответил я.

Он хотел что-то ещё сказать, но промолчал. Я понял, что у него появились сомнения по поводу происходящих событий. Я ему рассказал о недавних боях. Он ничего не ответил и предложил мне шинель и бинокль. От шинели я отказался, а бинокль взял и спросил, нет ли у него хлеба. Он дал кусок чёрного хлеба. Я тут же с жадностью проглотил его и пошёл дальше.

Наконец, я нашёл свою часть, уже хорошо потрёпанную боями. Недалеко от КП стояло человек 20-30 бойцов. Кто-то крикнул мне: «Иди, становись сюда!» Я присоединился к ним. Из КП вышел командир полка майор Каравашкин. Он обратился к лейтенанту Ширинову:

– Ну, что? Построили дезертиров? Стоило бы их расстрелять.

Вмешались майор Золин и капитан Лукин:

– Товарищ майор, какие же они дезертиры? Вы разве не знаете, какая была обстановка сегодня? Ведь они отстали от части из-за сильной бомбардировки и артиллерийского огня противника.

Злобное выражение постепенно стало сходить с лица Каравашкина.

– Да, пожалуй, это так, – медленно и приглушённым голосом сказал командир полка. – Переформируйте подразделения! – приказал он майору Золину.

Скоро был дан приказ идти в атаку. Вёл нас капитан Лукин, а капитана Малинина я уже больше не видел. Видимо, на каком-то участке он погиб. О капитане Лукине говорили, что он когда-то работал на Челябинском тракторном заводе бухгалтером. Лукин – человек жёсткий, требовательный, довольно эрудированный, хорошо разбирался в обстановке и в тактике военных действий. Бойцы его очень уважали за объективность и справедливость, за заботу и уважение к ним. Я его запомнил на всю жизнь после одного случая.

Это было ещё до войны. Как-то к нам в роту зашёл капитан Лукин на утреннюю поверку. А я как раз в этот день был дневальным. Я отдал ему рапорт.

– Где старшина? Почему его нет? – спросил он.

– Не знаю, товарищ капитан, – ответил я.

– Построй мне роту, – приказал капитан.

Я построил роту. Лукин внимательно осмотрел красноармейцев и обнаружил, что у некоторых ботинки и гимнастёрки порваны. Он страшно возмутился и даже побагровел. В этот момент появился старшина Коркин (он был сверхсрочником и мог свободно уходить за пределы части). Капитан обратился к старшине:

– Коркин, почему ты вовремя на поверку не приходишь?

Коркин молчит.

– Коркин, почему у некоторых красноармейцев ботинки и гимнастёрки порваны, почему новые не выдаёшь?

– Откуда я знаю? – со злобой сказал Коркин.

– Коркин, я тебя посажу, – серьёзно предупредил капитан.

– Ну и сажайте! – нахально пробасил Коркин.

На этом перепалка закончилась. Капитан ушёл, но через час вызвал старшину к себе и устроил ему хорошую «баню», а сидеть ему не пришлось, потому что у капитана была добрая душа. После этого случая старшина стал больше уделять внимания красноармейцам, а капитан Лукин снискал большое уважение со стороны красноармейцев.

Скоро был получен приказ идти в наступление. Вёл в атаку нас капитан Лукин. Прямо на ходу он приблизился ко мне и громко спросил:

– Ну как, Лачинов? Правда, здесь гораздо интереснее, чем в штабе полка?

– Конечно, – отвечаю ему, – на передовой всегда интереснее, здесь события за событиями и больше жизни.

Это была наша с ним последняя встреча. С криком «За Родину, за Сталина!» мы рванулись вперёд. Но продвинулись ненамного.

Противник встретил нас сильным артиллерийским и пулемётным огнём. Мы же, в основном, были вооружены винтовками. Правда, имелось ещё несколько 45-мм орудий и станковых пулемётов «Максим». Вскоре разведчики доложили капитану, что враг пустил в ход танки. Мы опять дали кросс назад. Отдельные вражеские танки прорвались и смяли наших. Через наш блиндаж тоже прошёл танк, но я остался жив. В небе появились фашистские бомбардировщики и истребители. Нам приказали стрелять по самолётам из винтовок. Истребители летели совсем низко, на бреющем полёте и обстреливали нас.

Сделав своё дело, вражеские самолёты улетели на запад. Артиллерия замолчала. Воцарилось затишье. Старший лейтенант Иванов собрал остатки разбитых подразделений и повёл нас в бой.

Но воевать было нечем: ни патронов, ни гранат, ни снарядов у нас не было, как уже и сил идти дальше и сопротивляться врагу, вооружённому до зубов (у немцев даже пехота была посажена на мотоциклы и машины). Уже несколько дней мы ничего не ели, даже воды не было. Прошло очень много времени, а я, вспоминая пережитое, часто задумываюсь над тем, как всё-таки человек вынослив физически и духовно по сравнению с животными, которые не смогли бы преодолеть и сотой доли тех трудностей, какие может вынести человек.

Красноармейцы шли еле-еле, переваливаясь из стороны в сторону, как утки. Во рту у всех пересохло от безводья, губы потрескались, исхудалые, измождённые лица почернели. В глазах обречённость.

Впереди, по направлению к Гродно, находилось то ли озеро, то ли пруд, то ли болото. Старший лейтенант Иванов дрогнувшим голосом сказал: «Ребята, кто из вас пойдёт по воду, хоть одну фляжку принесите, хотя бы промочить горло». Бойцы молчали. Во-первых, не было сил, во-вторых, противник вёл сильный артиллерийский и пулемётный огонь. Хотя болото и находилось недалеко, но идти, вернее, ползти было трудно. Вызвался идти я. Благополучно прополз и вернулся с водой, грязной и пахнущей гнилью. Бойцов было около тридцати человек. Всем дал по одной крышечке от фляги, последнюю выпил сам. Стрельба прекратилась. Бойцы прилегли на лужайке отдохнуть. Очень хотелось есть. Многие нашли какие-то дикие ягоды и с жадностью ели, а некоторые, в том числе я, набросились на лебеду, калач и даже на пырей.

Не прошло и часа, как противник возобновил огонь. Мы двинулись на восток. Бомбы и снаряды догоняли нас. Сколько мы прошли – не помню. Вдруг я инстинктивно остановился, оглянулся назад и увидел: недалеко от меня в мою сторону плетётся боец, а вокруг валяются трупы. Он поравнялся со мной и выпалил: «Где остальные, где командиры, где командир полка, где Иванов, Ширинов, Лукин, Золин? Что нам делать?» Минуты три мы молчали. Потом я твёрдо сказал: «Нам необходимо двигаться на восток, к своим. Может, прорвёмся сквозь фронт».

Мы пошли на восток. Примерно через часик неожиданно увидели, что с востока идёт немецкая рота. Мы спрятались за кустарником. Интересно, откуда тут немцы и почему они идут с востока. Только позже я узнал, что немецкое командование высадило десант в Минске. По их походке и гордо поднятым головам видно было, что идут победители.

Попутчик мой наставил винтовку и хотел взвести курок. Мне стало смешно и обидно: «Ты что, друг, обалдел? Наставил винтовку, а есть ли у тебя патроны?» Попутчик улыбнулся и опустил винтовку, потому что патроны у нас закончились давно. Немцы прошли мимо, видимо, держали путь в Гродно. Я посмотрел ещё раз в ту сторону, откуда шла немецкая рота, но больше никого не было видно. Удостоверившись, что немцев нет, я повернулся к попутчику, а он оказался шагах в 100-150 от меня и идёт в сторону немцев. Я крикнул: «Куда ты? Вернись!» Он махнул рукой и продолжил путь на запад. Мне стало досадно, нахлынула злость. Я простоял в оцепенении несколько минут и двинулся на восток.

Безлюдно. Гробовая тишина. Вокруг нет ни одного строения, и только вдали на холмике виднелся домик. Не доходя до него метров 200, я от истощения, усталости и переживаний упал, потеряв сознание.

Сколько я пролежал, не помню. Когда открыл глаза, услышал голос женщины средних лет: «Пан, млеко». У изголовья сидела женщина с кружкой молока. Она легонько приподняла голову и поднесла к моим губам молоко. Я сделал несколько глотков, и голова моя опустилась на землю. Через некоторое время пришёл её муж. Оба осторожно подняли меня и под руки повели в дом. Это был небольшой польский дом. Везде чистота и порядок. Поляки любят чистоту. Частенько у них объявляется конкурс на лучший дом по чистоте и порядку. Победитель конкурса получает денежное вознаграждение.

В доме меня накормили и отвели на чердак, набитый сеном. Я раздвинул сено и лёг во всю длину. Было очень приятно лечь после всего пережитого. Немного пришёл в себя.

Только стало клонить ко сну, как услышал гортанный рёв: «Wo ist Kriegsgefangenen?» («Где военнопленные?»)

Это были немецкие офицеры. Они повторяли: «Hast du russischen Soldaten?» Хозяин отвечал: «Нема золдатен». Немцы пригрозили хозяину, что если они найдут в доме русских военнопленных, то хозяева будут расстреляны. Немцы ушли. Воцарилась тишина. Через несколько минут хозяин поднялся ко мне на чердак. На вид лет пятьдесят, среднего роста, рыжеватый, широкий лоб, нос с горбинкой, лицо суровое. «Я коммунист– сказал хозяин, – я старый коммунист, ещё во времена Пилсудского вступил в коммунистическую партию. И должен тебя спрятать и оберегать, но не могу. Немцы очень злы, они бесчинствуют, ни с кем и ни с чем не считаются. Если тебя найдут в моём доме, то нас всех расстреляют. Дай мне винтовку и военную форму, я их спрячу, а закончится война, придёшь ко мне и возьмёшь. А сейчас я тебе дам цивильный костюм, немного еды на дорогу, и ты должен уйти отсюда, прорваться сквозь фронт к своим».

Я понял, что бесполезно просить, чтобы он меня на некоторое время оставил у себя.

Хозяин спустился вниз. Я слышал, как он громко о чём-то говорил с женой на польском языке. Хотя я и не понимал языка, но чувствовал, что хозяйка в чём-то не согласна с мужем.

Хозяин вернулся ко мне, прихватив с собой костюм, лошадиную торбу, кусок сала, кусок хлеба и перочинный нож. Костюм и фуражка серого цвета были почти новые. В этом костюме я выглядел подозрительно (впоследствии мне сказали, что я был похож на шпиона).

Хозяин строго и торжественно посмотрел на меня и сказал: «Я коммунист, член ленинской партии, мы будем до конца бороться с фашизмом». В какой форме он и его сподвижники думали бороться с фашизмом, я не представлял. О партизанском движении он ничего не сказал: то ли его совсем не было, то ли он не знал. На прощание хозяин пожал мне руку, пожелал счастливого пути, удачного прорыва к своим и благополучного возвращения после войны к нему. Ни он, ни я даже не могли представить, какой тяжёлый тернистый путь придётся пройти.

Взяв с собой торбу с едой, я направился на восток. Солнце уже зашло. Примерно в двухстах метрах от дома хозяина я встретил немецкого офицера, стоявшего почему-то возле своего мотоцикла. Я прошёл мимо, он меня не тронул. Я не оглядывался, чтобы не вызвать подозрения. В голове сверлила одна мысль: немец вот-вот выстрелит сзади. Даже в средней части спины стало колоть, всё казалось, что туда должна попасть пуля.

Я прошёл несколько километров, уже совсем стемнело. В чернильной темноте почти ничего не видно. Вдруг впереди показался слабый-слабый свет. Я подошёл ближе. Это был польский дом. Я вошёл во двор. Собаки набросились на меня. Хорошо, что хозяин вовремя отогнал их, а то чего доброго они могли меня разорвать. Я спросил у хозяина, можно ли у него переночевать и что-нибудь поесть. Он меня грубо оборвал, охаял советскую власть и советских воинов и выгнал со двора. На улице стояла подвода. Я лёг на подводу, чтобы переспать до утра. Не успел вздремнуть, как услышал звуки мотоциклов. Несколько офицеров окружили подводу и осветили фонарями. Меня подняли. На немецком языке обругали, кричали: «Verdammt, du bist ein Kriegsgefangener, du bist Stalin» («Черт побери, ты военнопленный, ты Сталин») и так далее. Строго меня предупредили, чтобы я до утра никуда не уходил. Сперва я хотел было остаться, но потом интуиция подсказала, что надо двигаться в лес, пока не поздно.

Изнурённый, голодный и сонный, в кромешной тьме я направился в лес. Удивительна человеческая натура. Если бы мне до войны предложили идти ночью одному в лес без оружия, я бы ни за какие деньги не согласился. Не скрою, в первый день войны было жутко не только мне, но и всем. Падали бомбы, грохотала артиллерия, свистели пули, горели дома, гибли товарищи по оружию, гибли цивильные. А через несколько дней все уже очерствели (вернее, привыкли), не было уже той жалости ни к себе, ни к другим… Идёшь под бомбы и снаряды. Одни падают бездыханно, другие обезображенные, изуродованные, стонут и кричат. Идёшь вперёд, как будто, так и должно быть. Ко всему человек привыкает…

Иду по лесу тёмному, наткнулся на дерево, и на меня повалился немецкий солдат (конечно, мёртвый). Видимо, он был убит стоя, прислонённый к дереву. Сердце моё ёкнуло. Я вывернулся из-под солдата и шагнул вперёд. Через несколько шагов я споткнулся и упал на трупы. Отошёл в сторону, присел возле дерева и вздремнул. Утренняя прохлада на рассвете подняла меня. Оглядел лес: вокруг валялись убитые бойцы и цивильные, трупы лошадей, подводы с разбитыми колёсами, сбруя, армейская одежда, котелки, фляги и другое барахло. Я пошёл дальше. По дороге вытащил из торбы остатки еды и жадно проглотил.

Через несколько часов я вышел на просёлочную дорогу. Вдоль неё слева и справа тянулся лес. Сколько я шёл, не знаю. По пути иногда попадались – ягоды земляники, дикой смородины, шиповника. Старался утолить ими голод. Иногда приходилось есть калачик и даже пырей. Но голод одолевал.

Несмотря на опасность, я всё-таки решился выйти из леса в село. Оно было небольшое. Жили там поляки и белорусы. Я вошёл в первый попавшийся дом. Хозяева оказались белорусами. Приняли меня радушно.

Хозяин дома, оказывается, во время польской кампании попал в плен к нам. Рассказал о некоторых боевых эпизодах того времени.

В доме хлеба не было, зато было мясо. Меня усадили за низенький деревенский столик и накормили. Тепло поблагодарив хозяина и хозяйку за гостеприимство, я двинулся дальше.

Стало уже смеркаться, когда я подошёл к длинному дому. В большом дворе стояли две коровы, несколько овец и много кур. Хозяйка грубо отказалась предоставить мне ночлег. «Таких бродяг, как ты, много по свету шляется», – кричала хозяйка. Я выпалил: «Как вам не совестно? На всех фронтах гибнут сотни тысяч, а вы из-за спасения своей шкуры не можете на одну ночь приютить человека». Хозяйка была худощавой и высокой, и когда она кричала на меня, казалось, что её тело удлинялось. Она ещё что-то выкрикивала, но я не запомнил.

Как раз в этот момент появились пять немецких офицеров и с ходу потребовали: «Матка, яйки! Матка яйки!» На меня особого внимания они не обратили и зашли в хату. Не знаю, что хозяйка сказала обо мне, но двое сейчас же подошли ко мне и на ломаном, частью русском, частью польском, языке предупредили, чтобы я никуда не уходил, что утром рано вместе с немецкими солдатами меня направят на передовую против советских войск. Меня отвели в тёмный чуланчик. Хотелось очень есть, одновременно одолевал сон, поэтому бежать я никуда не мог, потому что совершенно выбился из сил. Через некоторое время офицеры затянули немецкие песни, в которых восхваляли немецкую нацию и фюрера.

На рассвете я ушёл в лес. Потом вышел на «наполеоновскую» дорогу. По ней мчались автомобили с немецкими солдатами, мотоциклы, подводы, бронемашины, танки. Вся эта армада двигалась на восток. По пути зашёл в один дом, где немолодая уже женщина подала две лепёшки. И на том спасибо.

До сих пор немцы меня не трогали. Их поведение и выражение лиц ясно показывали, что они непобедимые представители высшей расы. К местному населению относились пренебрежительно. Многие пели, некоторые высвистывали какие-то мелодии или играли на губных гармошках.

Было около четырёх часов дня, когда я поравнялся с молодой женщиной, шедшей из Белостока. Мы познакомились. Студентка Белостокского пединститута. Недавно вышла замуж. Муж находился где-то в командировке. Она решила пешком идти в город Лида, где проживали её родители-евреи.

Спутнице было примерно лет 20-22; среднего роста, лицо белое, с правильными чертами, глаза и волосы чёрные, широкий лоб. Узкая талия, выточенные ноги и пышный бюст придавали ей особую грацию, которую можно видеть на картинах великих художников. На лице печать озабоченности и тревоги, но никакой трагедии, но лишь потому, что она не знала, что творилось в родительском доме и в родном городе.

Через несколько минут два немецких офицера подошли к нам, назвали нас «юда» (впервые это слово услышал; «юда» означает еврей), один из них ударил меня кулаком в спину, отобрал торбу и отрыгнул несколько грубых выражений в адрес большевиков. Мы с моей спутницей отправились дальше. По дороге она рассказала, что её отец работает начальником аэродрома в городе Лида, что немцы ненавидят евреев и могут бесчинствовать. Я ей предложил идти прямо, пробираться к нашим, но она не согласилась.

Ночь застала нас в лесу. Оба продрогли. Дальше идти уже невмоготу. Мы сели, потом легли, прижавшись спинами друг к другу.

На рассвете нас разбудил рёв немецких бомбардировщиков. Мы встали и двинулись дальше. Беседовать по дороге особенно не приходилось, так как не было сил ни у меня, ни у неё. Часа в четыре мы добрались до Лиды, до родителей моей спутницы.

Когда мы вошли в комнату, спутница бросилась на шею матери, обе зарыдали. Отец вёл себя сдержанно. Я поздоровался с ними, и дочь представила меня.

Родители были в пожилом возрасте. Мать очень худая, высокого роста, волосы с проседью, руки длинные и костлявые, на плечах проглядывают кости, ноги прямые и тонкие, лицо смуглое, глаза тусклые, грудь плоская, как доска, одета в чёрное платье, на всём лежала печать горя. Отец тоже высокого роста, одет в серый поношенный костюм, голова большая и лысая, по лицу видно, что настало время страдать и худеть, но оно ещё не выражало трагедии, как у матери, я бы сказал, подавало ещё какие-то надежды. Отец с дрожью в голосе, а мать со слезами на глазах рассказывали, что город весь разрушен, в том числе аэродром, многие здания сгорели, от бомбёжки погибло большое количество людей. По словам родителей, немцы издеваются над людьми, избивают, отбирают продукты и хорошие вещи, насилуют девушек и женщин, расстреливают коммунистов, комсомольцев и всех, кто не подчиняется немецкому командованию, а евреев куда-то угоняют и там расстреливают. По ночам офицеры с солдатами производят обыски, ищут военнопленных, коммунистов, комсомольцев и евреев, совсем молодых парней и девушек отправляют на каторгу в Германию.