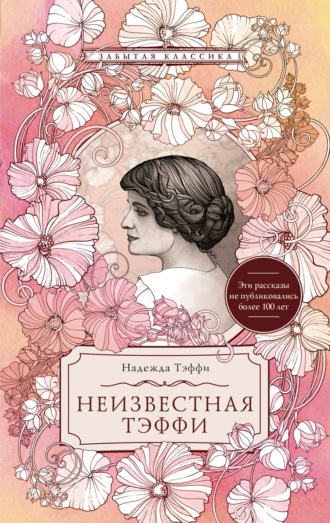

Надежда Тэффи

Неизвестная Тэффи

© В. Вербинина, составитель, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие

Этот том открывает новую страницу творческого наследия Тэффи. Здесь собраны главным образом рассказы и фельетоны, которые автор впоследствии не перепечатывала в составе сборников и которые по этой причине выпали из поля зрения последующих поколений читателей. А между тем многие из них по своим достоинствам ничуть не хуже тех, которые читателям Тэффи хорошо знакомы.

Некоторые из текстов, уже известных поклонникам Тэффи по другим публикациям, в сборнике представлены в новых расширенных редакциях. Это связано с тем, что иногда она писала рассказ на какую-то тему, а через несколько дней в газете выходило как бы дополнение к нему, которое развивало главную мысль. Такая вторая часть не существует в отрыве от первой, это ее естественное продолжение (см., например, «Народный язык», «Система Тэйлора»). Также для удобства читателей я включила в сборник хорошо известный рассказ «Демоническая женщина», так как он в каком-то смысле образует пару с новонайденным «Демоническим мужчиной».

Надежда Александровна Лохвицкая (по мужу Бучинская) сотрудничала с множеством изданий, начиная с «Русского слова» и «Речи» в империи Российской и заканчивая «Возрождением» и «Последними новостями» в парижской эмиграции. Исследователи вычислили, что перу Тэффи принадлежит более 1500 произведений малой прозы – и это не считая стихотворений и пьес для театра. В основном издаются и переиздаются несколько сотен ее юмористических рассказов, которые она сама включила в свои сборники, неизменно пользовавшиеся огромной популярностью.

Настало время вернуть читателям те тексты Надежды Александровны, которые остались на страницах газет и журналов и не перепечатывались многие годы – в некоторых случаях больше века. Эти рассказы, фельетоны, путевые очерки, эссе отражают личность Тэффи, в них слышен ее голос, ощущаются ее теплый юмор, наблюдательность и человечность. Надежда Александровна принадлежит к авторам, которых никогда не устаешь читать. У нее был талант даже самые обыкновенные, казалось бы, темы подавать с выдумкой, озорством и изяществом. Есть прекрасные – и даже великие писатели – которых нравится читать, которыми искренне восхищаешься, но они все же подавляют. Невозможно представить, чтобы с ними захотелось бы подружиться. В противоположность им Тэффи – редкий тип автора-друга. Она остроумна и порой чрезвычайно язвительна, но вместе с тем добра и снисходительна. Иронизируя над другими, она не забывает посмеяться и над собой. У ее рассказов своя узнаваемая интонация, и среди юмористов своего века Тэффи стоит особняком.

Ее истории запечатлели две эпохи – последние годы Российской империи в ее многообразии и послереволюционную жизнь в эмиграции – трудную, но полную надежд на лучшее, на возвращение домой, вероятность которого с течением времени становилась все более и более призрачной. И хотя Тэффи после вынужденного переезда во Францию много печаталась и продолжала пользоваться известностью, жизнь на чужбине давалась писательнице так же нелегко, как и другим изгнанникам, бытие которых она изобразила в своих эмигрантских рассказах.

В сборник включены произведения Тэффи разных периодов. Даты проставлены в соответствии с печатными источниками. Иногда Надежда Александровна переиздавала свои тексты с некоторыми изменениями – так, рассказ «Свои люди» впервые был напечатан в 1918 году, однако в сборник вошла более поздняя версия из газеты «Возрождение».

За пределами данного сборника остались пьесы для театра, стихотворения, рецензии и те из прозаических вещей, которые в силу своей чрезмерной злободневности потребуют пространных объяснений, что именно имелось в виду и над чем иронизирует писательница. Рассказы, включенные в сборник, снабжены комментариями для удобства современного читателя.

Валерия Вербинина

Чуткая любовь

Тавина ждала Артемия Николаевича.

Это было в первый раз, это был первый вечер, который они должны были провести вдвоем.

Тавина волновалась.

Артемий Николаевич такой чуткий, такой тонкий, почти как она сама. Сидеть с ним под большим розовым абажуром, слушать, как он говорит, отвечать полусловами и полусловами спрашивать, и никогда не знать, что именно будет забыто, и о чем они будут вспоминать «потом», – так радостно и жутко. Как захватывающе интересно, что, в сущности, оба они знают, как сильно нравятся друг другу, и оба притворяются, что ничего не понимают. И все только для того, чтобы как можно дольше идти по дороге самых сладких первых настроений новой любви.

«Мы – виртуозы чувства!» – с гордостью думала Тавина, ставя на пол у дивана длинный узкий бокал с розами.

«Чай подадут сюда. В столовую переходить не следует. Ничто так не разбивает настроения и не уравновешивает душу, как переход с места на место. Иногда человек, пройдя всю стадию нарастания чувства, уже готов открыть рот, чтобы крикнуть: “Люблю тебя!”, а пересади его в эту минуту на другой стул – он сразу и уравновесится».

Тавина обдумала и приготовила все, и когда в десять часов раздался звонок, ей осталось только повернуться у дверей в профиль, чтобы «он» получил сразу самое лучшее эстетическое впечатление, какое может дать ее внешность.

И впечатление получил сполна – только не он, а кто-то другой.

– Боже мой, как вы сегодня эффектны!

Что за голос?

Тихо холодея, Тавина повернула голову.

В дверях в позе самого безмятежного восхищения стоял доктор Курц – рыжий, носатый, с руками, обросшими красной шерстью, «весь в кудрях», как поется в народной песне. Презренный доктор Курц!

– Как это мило, что вы зашли! – сказала Тавина тоном, говорящим: «Как ты сюда залез?»

– Боже ж мой! – ликовал доктор Курц. – Да я об этой минуте мечтал с девятого числа.

Тавиной было так безразлично докторское мечтанье, что она даже не полюбопытствовала узнать, почему именно с девятого. Она только вытерла потихоньку поцелованную Курцем руку.

И так как ей было противно, чтобы доктор смотрел на цветы, приготовленные «для него», то она посадила доктора спиной к ним.

Началась беседа.

Говорил Курц. Тавина отвечала на все молча, мысленно, томно улыбаясь. Ответ этот был: «Чтоб ты сдох!»

Через десять минут пришел Артемий Николаевич.

Он, видимо, был неприятно поражен, увидя Курца. Надулся, молчал. Потом неожиданно вступил с Курцем в самую оживленную беседу.

На Тавину он даже не смотрел, точно забыл о ее существовании.

Доктор был польщен таким исключительным вниманием и заливался соловьем.

Тавина глядела на Артемия Николаевича и старалась понять.

Мучилась, мучилась, наконец поняла. Ясное дело: это все нарочно. Он – виртуоз чувства.

Он нашел, что на сегодняшний вечер все равно все потеряно, и решил донять ее равнодушием. Это очень умно. Жаль, что она сама не успела опередить его и занять эту позицию. В ее руках к тому же был козырь: можно было пококетничать с Курцем.

Как хорошо, что она все понимает. Такая тонкая, такая чуткая…

Они ушли оба вместе – и Артемий Николаевич, и Курц.

Она все-таки надеялась, что Артемий Николаевич останется.

– Вы хотели мне прочесть какие-то стихи… – робко сказала она.

– К сожалению, теперь уже поздно.

И они ушли.

А когда ушли, она долго оставалась одна в передней, побледневшая и растерянная. Так жаль было загубленного вечера.

Медленно, опустив голову, вернулась она в гостиную, еще пахнувшую «его» папиросой, и вдруг увидела на ковре, около «его» кресла, носовой платок. Она подняла платок, нежно его разгладила и, смущенно засмеявшись, закрыла им свое лицо.

«Его» платок… его, его… Он, кажется, еще сохранил запах его рук, его лица…

Она долго смеялась и говорила его платку все те «пошлые» слова, которые никогда не решится сказать «ему» самому, потому что она виртуозка, тонкая, особенная.

– Милый… Я люблю тебя… Я так люблю тебя…

Потом легла спать и положила платок на подушку, и ночью, просыпаясь, говорила ему простые слова любви и целовала его.

Утром ждала звонка по телефону, но звонка, конечно, не было. Виртуозы не звонят.

Вспомнила о платке, улыбнулась.

– Тайное счастье мое!

Пошла гулять и встретила Курца. Оп ехал на извозчике и так обрадовался, увидя ее, что скатился с сиденья кубарем.

– Боже ж мой! Я так счастлив! Хе-хе! А я скоро у вас опять буду.

«Чтоб ты сдох!» – крикнула душа Тавиной, а губы прошептали:

– Очень рада.

– Скоро, скоро буду. Хе-хе! Я верю в приметы. Я у вас вчера забыл носовой платок, значит, по народной примете скоро опять приду.

– Что?.. Что?.. Вы…

– Боже ж мой! Да вам, кажется, дурно! Ох уж эти мне нервозные дамочки… Влюблена она в меня, что ли?

1914

Заступник

Перед обедом Сергунов спросил у жены:

– Студент Ваня придет?

– Придет. Я ему сказала, чтобы каждый день приходил обедать. Наврала, будто нам с тобой вдвоем скучно, что у тебя аппетит плохой, и все такое. Он обещал приходить.

– Несчастный молодой человек! – вздохнул Сергунов. – Один в целом свете, и денег ни гроша. Только бы он не догадался, что мы понимаем его положение.

– Нет-нет. Я уже тебе говорю, что сказала, будто нам вдвоем скучно. Пусть думает, что он же нам услугу оказывает.

– Пусть думает. Это хорошо. С ним нужно быть особенно деликатным. Для интеллигентного человека жить подачками страшно тяжело. Несчастный он, несчастный. Ведь если бы мы его не позвали, питался бы колбасой, и это теперь, в холерное время.

– Какое же теперь холерное время? Ни одного случая холеры не было.

– А ты непременно хочешь, чтобы был? Я не понимаю, Маруся, откуда в тебе такая жестокость! И во всем она у тебя проглядывает. Вчера, за обедом, вдруг говоришь студенту Ване: «Не хотите ли еще супу?» Он даже покраснел. Разве можно так говорить? Ведь ты этим ясно подчеркиваешь, что ты, мол, добрая женщина, а он, мол, приживальщик. Разве это красиво?

– Ну что за вздор! Уж нельзя ему супу предложить?

– Можно, но все это нужно делать деликатнее. Налила бы себе, мне вторую тарелку, вот все и произошло бы вполне естественно.

– Однако же он преспокойно съел.

– С голоду и не то сделаешь. Наверное, с большим бы удовольствием швырнул эту тарелку тебе в лицо. Чуткости в тебе нет, мать моя! Чуткости.

К обеду пришел студент Ваня. Длинный, патлатый, костистый.

Сергунов долго тряс ему руку обеими руками и говорил, неестественно захлебываясь от радости:

– Наконец-то, дорогой Иван Васильевич! Наконец-то мы вас снова увидели!

Студент удивился:

– А что? Разве я опоздал?

– Нет-нет, что вы! Ради бога, не подумайте! Да, наконец, если бы и опоздали, что же, мы не можем подождать вас, что ли? Да мы вам стольким обязаны!

Студент посмотрел подозрительно, ничего не сказал и сел за стол.

– Марусенька! Мне еще супу! – закричал Сергунов, не успев покончить с первой тарелкой. – Нам с Иваном Васильевичем еще. Бери и себе еще.

– Я больше не хочу.

– Очень деликатно, нечего сказать! – прошептал Сергунов.

Студент Ваня ел сосредоточенно, съел три тарелки и вытер лоб.

После четвертой котлеты сказал сам себе: «Славно».

– Скушайте еще! – предложила Сергунова.

– Мерси, достаточно.

– Вы ужасно мало кушаете, – сказала Сергунова и сама покраснела.

– Вы совсем, совсем ничего не едите! – с пафосом закричал Сергунов. – Ровно ничего.

Он выпучил глаза и выпятил грудь.

Бей, мол, меня, а я свидетельствую истину и от слов своих не отрекусь.

– Да-да… – лепетала жена. – Да… мы ужасно удивляемся…

– Чему же вы удивляетесь? – сконфузился студент.

– Да вот тому, что вы так все не едите…

– Ну, уж это, знаете ли, того… скорее насмешка.

– Как так насмешка! – вскочил Сергунов. – Вы действительно так мало кушаете, что я даже беспокоился. Пенял жене. У нас все как-то невкусно, оттого, – говорю, – и Иван Васильевич ничего не кушает.

Студент посмотрел подозрительно, надулся и отказался от сладкого.

После обеда Сергунова, чтобы развлечь студента, стала играть с ним в шашки.

Студент развеселился и хохотал, выпячивая кадык.

Сергунов сидел рядом, подсказывал студенту ходы и делал ему комплименты. Выигрывала все время, несмотря на подмигивания мужа, хозяйка дома.

Ей было тошно и тяжело от трех тарелок супа и пяти котлет, съеденных для ободрения студента, ей хотелось спать, но она самоотверженно делала вид, что ей очень весело, и хлопала в ладоши.

– Опять я выиграла! Выиграла! Выиграла!

Муж мигал, крутил глазами.

– Опять я выиграла. Вот увидите – снова выиграю.

Сергунов тяжело задышал.

– Перестанешь ли ты, наконец! – зашипел он.

Но Сергунова не слышала.

– Ха-ха-ха! Вот я и выиграла! Опять Иван Васильевич с носом! Уж где вам со мной состязаться! Ничего-то вы не умеете, а туда же, воображаете.

– А-а!

Сергунов вдруг вскочил и стукнул кулаком по доске.

– Молчать! Подлая! Довольно я терпел эти издевательства над бедным человеком! Ты думаешь, что за твой жалкий обед ты имеешь право глумиться над голодным! Имеешь право подчеркнуть его зависимое положение! Ты, мол, прихлебатель, ты нищий, выпросивший кусок хлеба, – так терпи, мол, всякие унижения. Терпи! Голод заставит!

– Что с вами? Что вы говорите? – вскочил студент.

– А то, что я не позволю! Да, вы нищий, да, вы прихлебатель, но что же из этого? Неужели это дает право безнаказанно оскорблять вас? Вы не сумели устроиться в жизни, вы неумны, вы…

– Молчать! – вдруг заревел студент и выпятил кадык. – Молчать! Низкий человек!

Он подскочил к Сергунову, словно хотел ударить его, потом приостановился и пошел в переднюю.

– Что? Добилась своего? – шипел Сергунов над горько плачущей женой. – Заела человека? Добила? Теперь радуйся. Он умрет под забором, а ты сиди и котлеты ешь. Загубила, добила и радуйся. Пляши теперь!

1915

Вразнос

В маленьком провинциальном городке редактора маленькой местной газетки разбудил рано утром голос разносчика, выкликавшего что-то длинное, оканчивающееся словом «править».

– Верно – бритвы править, – догадался редактор и тут же подумал, что мотив, на который выкликал разносчик, был не обычный, не общепринятый для точильщиков.

Те кричат на мотив известного немецкого романса: «Du bist wie eine Blu-u-ume!»[1] – «То-чить наж’-ножниц’-бритв править!»

Это каждый ребенок знает.

Тот же разносчик, которого услышал редактор, пел что-то очень длинное и только заканчивал словом «править».

Как человек, по положению своему живо интересующийся всяким жизненным явлением, хоть несколько выходящим из рамок обыденного, редактор высунулся в окно.

– Эй, ты! Что ты там кричишь?

Во дворе стоял молодой человек в пиджачке, с портфелем под мышкой.

Увидя редактора, он весь встрепенулся и завопил во весь голос:

– Темки свежие, темки! Передовые тянуть, фельетоны крутить, стишки высиживать, статьи править!

– Эт-та что? – удивился редактор. – Пожалте-ка сюда, пожалте-ка!

Молодой человек сейчас же юркнул в подъезд и через несколько секунд стучался у дверей редакторской комнаты.

– Что это вы такое продаете?

– Темки свежие, темки… – затянул было тот, но редактор остановил его.

– Объясняйте прямо, в чем дело.

– Вот товар продаем, самый лучший. Вам что угодно? Может, фельетончик поподжаристее? Или передовичку? У нас всякие есть: со штрафом, с отсидкой, с поставлением на вид, с первым предостережением, со вторым, с третьим. Статеечки с намеками, с оскорблением чести, обличительные, хвалебные… А то не угодно ли полный набор: вот передовичка с отсидкой, статейка с оскорблением, да к ним небольшой фельетончик сатирического свойства. Это для прихлопу, ежели у вас средства иссякли и хочется газету с треском закрыть.

– Ишь ты! – удивляется редактор.

– А можно и наоборот: о благоденствии жителей передовую, фельетон о процветании края и прочее. Полный гарнитур. Это ежели добиваетесь субсидии. Недорого бы уступил.

– Н-да, – сказал редактор. – Еще бы дорого. Товар лежалый, кому он нужен!

– Как кому нужен! С руками оторвут! Вы посмотрите, какая передовица-то!

– С душком.

– Это, должен вам сказать, на любителя так еще дороже ценится. И главное – что не партийное. Держите ее хоть десять лет, всегда при случае на нее спрос будет.

– Н-да, все вы это так говорите! – сделал редактор бывалый вид. – Возьмешь, да и наплачешься.

– Ну, как хотите. Я не навязываю. А только сами потом жалеть будете. Не нужно ли стишков сатирических? Очень едкие есть. С политической окраской, про трамвай. И припевчик такой веселенький:

Каб не вывезла кривая,

Не видать бы нам трамвая.

Само собою разумеется, что под трамваем надо понимать Думу.

– Ну, знаете ли, это уж натяжка!

– Что за натяжка! Невооруженным взглядом видно. Но есть и другие, если хотите для прихлопу…

– Нет, нет. Не нужно.

– Ну, возьмите гарнитурчик для праздника Вознесения. Здесь даже прилагается специальная статья одного очень известного приват-доцента. Очень интересно. Я вам советую остановиться на этом гарнитурчике. Лучшего нигде не найдете.

– На что он мне, ваш гарнитурчик? Мне теперь нужен материал злободневный.

– Злободневный? Отлично! Так бы и говорили. Вот есть у меня из злободневных про Пуришкевича[2], как он ругается. В осеннем настроении, в летнем, в весеннем и зимнем. Какой угодно – цена одинаковая. Я бы вам советовал взять весь набор, на все четыре сезона. Бойкий товар. Это не залежится. Всегда спрос. И заметьте, как вам будет удобно: он только что выругался, пока все ахают да ахают, а у вас уж и фельетон готов! Да ведь вашу газету нарасхват! Подумайте!

– Гм… оно, действительно… Только ведь не всегда же он одинаковыми словами ругается! Он скажет «дурак», а мы напечатаем «свинья». Вот и скажут, что мы искажаем факты.

– А на что в газете существует редактор? Вы впишите необходимое ругательное слово и сдавайте фельетон в набор. А то поставьте несколько точек в кавычках – вас же похвалят за скромность. Зато весь антураж как у вас будет описан! Одно описание Екатерининского зала, где гулко раздавались много веков тому назад шаги временщиков! Одно это описание потрясает до слез. А фигуры депутатов, их побледневшие лица и мгновенно поседевшие бороды! Нет, батенька мой, здесь работало перо такого мастера, которого вам и читать-то не доводилось, не то что печатать в своей захудалой газетке! Да-с!

– Почему же это не доводилось? – обиделся редактор. – У нас тоже очень почтенные лица писали. А читаю я кого угодно. Я все газеты читаю, почему ж бы я именно на такую прелесть натолкнуться не мог? Уж очень вы высокого мнения о вашем товаре!

Продавец слегка смутился и стал усердно навязывать еще какой-то гарнитурчик.

– А как вы подписываетесь? – спросил редактор, выбрав, наконец, два фельетончика по сходной цене.

– Мой псевдоним «Грез» – мужской род от Грезы. Но если не нравится и расходится, так сказать, с принципами вашей газеты, то я, конечно, не постою.

– Я как будто уже встречался с вашим псевдонимом…

– Очень может быть. В «Мармыжском Голосе» была моя статейка. «Синайские Отголоски» также меня печатали. Статью. Купили целый гарнитур для прихлопу, да потом раздобылись деньгами и раздумали. Теперь поеду в Саратов, может, что продам. Да вам не нужно ли что-нибудь починить, переделать? Перекроить старый фельетон на новый? Передовичку залатать после цензурного уреза? А? Я скоро еще наведаюсь. Будьте здоровы!

Он раскланялся и вышел.

Во дворе снова раздался его голос, звонко и уже вполне ясно выкликавший свой товар:

– Передовые тянуть! Фельетоны крутить, стишки высиживать, статьи править! Темки! Свежие темки!

1910

Проклятые вопросы

Вчера у меня спросили девять раз:

– Куда вы думаете на лето?

Третьего дня спросили семь раз.

По теории вероятности, сегодня спросят тринадцать раз, а завтра – пятнадцать.

Они каждый день прибавляют по два вопроса. Но больше шестидесяти четырех вопросов в день я вынести не могу. У меня слабый организм. Ведь это выйдет, если вычесть восемь часов на сон, по четыре вопроса в час.

Но вопросная болезнь заразительна, и я уже с ужасом уличила себя три раза в нападении на самых мирных и беззащитных людей.

– Куда вы думаете на лето?

И пока они тянули свою длинную мутную историю, как хотели ехать на Лахту, да там сыро, а потом хотели в Парголово, да там ветер, я мучилась угрызениями совести:

– И зачем я их растревожила? И им рассказывать скучно, и мне слушать не легче. Ни себе, ни другим. Собака на сене, или, как говорят у нас в Малом театре, «Собака садовника».

* * *

День начался.

Пришла родственница и, целуя меня в щеку, прямо в щеку, спросила:

– Куда ты… ч-чмок… думаешь на лето?

– Не знаю еще.

– А кто же должен за тебя знать? – обиделась родственница.

– Поеду в какой-нибудь курорт.

– Как это культурно – говорить «в какой-нибудь»! Ты должна ехать в Кисловодск, потому что у тебя нет кровяных шариков.

– Ты думаешь?

– Это тебе каждый дурак скажет.

Я хотела было ответить, что лучше уж подождать, что скажет доктор, но по лицу родственницы поняла, что она стоит за консультацию дураков, и покорно согласилась.

– Хорошо, я поеду в Кисловодск.

– Ну, вот и ладно. Вернешься толстая и красная. Ты непременно должна быть толстая и красная.

Сердце мое сжалось тоской. Я никогда не хотела быть толстой и красной! Но раз я должна…

Кода ушла родственница, пришла приятельница и сказала мне:

– Куда… ч-чмок… думаешь на лето?

– В Кисловодск.

– Это зачем?

– За кровяными шариками. Я должна быть толстая и красивая, – отвечала я с тоскливой покорностью.

– Да ты с ума сошла! Тебе, наоборот, похудеть нужно! С осени начнут юбки-панье носить, а она толстеть собирается. Тебе в Ессентуки нужно, вот куда. Подтянуться, потренироваться.

– Хорошо! – покорно согласилась я. – Я поеду в Ессентуки.

Приятельницу сменила просто знакомая дама.

– Куда думаете на лето?

– В Ессентуки.

– В Ессентуки? Зачем вам в Ессентуки?

– Мне нужно подтянуться и потренироваться.

– Это вам-то? С вашей неврастенией? Да вы и так – краше в гроб кладут. Вам нужно в деревню, в простую русскую деревню, где, как писал Толстой, «пахнет дымом и баранками». Только там, наедине с природой, сможете вы набраться свежих сил. Вы должны отдохнуть от людей. Это важнее всего.

Спорить было бесполезно. Она знала все, что мне нужно, лучше меня, и я согласилась.

Вышла на улицу, встретила старого полковника.

– Вы куда на дачу? – шамкнул он.

– Я в деревню, в простую русскую деревню, отдохнуть от людей.

– Это вы-то в деревню? – испугался полковник. – Да вы там трех дней не просидите! Тоска, простокваша, куры клохчут. Вы – человек нервный, вам этого не выдержать. Вам надо в Aix-les-Bains[3], вот куда вам надо. Туда, где кипит жизнь, где веселье, туалеты, музыка. Вот куда! А в деревне вы пропадете.

– Что ж, это идея. Поеду в Aix.

Вечером в театре ко мне вдруг повернулась какая-то давно забытая физиономия и многозначительно хрюкнула:

– А вы куда думаете на лето?

– В Aix-les-Bains!

Физиономия изобразила ужас.

– Вы? В Aix-les-Bains? С вашей-то печенью? Да кто вам позволит!

– У меня печень никогда в жизни не болела! – удивилась я.

– Голубчик мой, все так говорят! Не болит, не болит, да вдруг и заболит. Вы должны ехать в Карлсбад[4]; это единственное место, где еще могут справиться с вашей печенью. У меня была племянница, и представьте себе, как рукой сняло. То есть не племянницу сняло, а печень. Не слушайте никого, верьте мне и поезжайте в Карлсбад, и как можно скорее.

В следующем антракте забытую физиономию сменила физиономия уже совершенно незнакомая, которая, осведомившись о моих планах и узнав, что я думаю ехать в Карлсбад, чуть не упала в обморок.

– С вашим сердцем пить шпрудель![5] Да вы себя уморить хотите!

– У меня сердце здоровое! – успокаивала я физиономию.

– Ох, уж лучше молчите! Поверьте, что лучше меня никто не знает вашего организма. Вам нужен Наугейм[6]. Поезжайте вы прямо туда и там в вилле «Минна» спросите фрау Копф, если только она там. Девять лет тому назад она, по крайней мере, была там. Ну-с, так вот она вам все и устроит.

– Да что же она мне устроит?

– Как что? Да все! Уж поверьте, что фрау Копф лучше нас с вами знает, что для вас полезно.

Я кротко согласилась.

При выходе из театра какая-то голова в толпе закивала мне и что-то заговорила. Голова была далеко, и я не слышала слов, но по губам поняла, что она спрашивала:

– А вы куда думаете на лето?

* * *

Теперь я знаю, что такое так называемые «проклятые вопросы».

1912